スタッフの山口です。

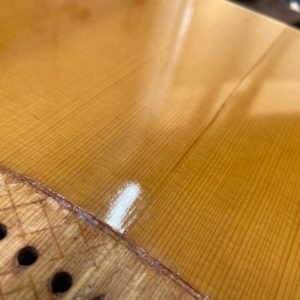

今回はブックマッチ離れ(トップ割れ)と力木剥がれを見ていきます。写真のブックマッチ部分に隙間ができてしまっていますね。乾燥し木が縮む事で古くなった接着面がその縮む力(← →)に耐えられなくなったのでしょう。

このような割れは大抵力木も剥がれています。トップ板の骨となる力木が剥がれることでトップ板が自由気ままに動きやすくなってしまうのです。

薄い木の箱であるアコースティックギターにとって、力木は強度維持には欠かせない重要なパーツなのです。

今回はブリッジも跨いで隙間ができていますのでこいつも一旦剥がします。

自作の専用ジグを左右に当ててクランプ。隙間がくっつくことを確認できたら接着します。

一日経過したらご覧の通りピッタリとくっつきました♪

ブリッジを挟んでボトム側もOK。

ちなみに割れた所を気にして触っていると汚れが隙間に入り込んでしまい接着後も跡が残ります。特にトップは目立ちますので、割れに気が付いた時はなるべく触らずに修理屋さんへ行きましょう。

トップ板の次は力木修理。バック側は問題なかったのですが、トップ側は至る所が剥がれていましたので、、、

あっち、こっち、

あ、ここも、あそこも、、

こんな所も、、、と言った感じです。

サウンドホールから一度に掛けられるクランプの数は限りがありますので、今回は4日間かけて剥がれている全箇所を接着しました。

力木修理は簡単そうで意外と時間も手間もかかる修理の一つなのです。

力木のサポートを無事に得られましたのでブリッジを戻しましょう。

理論上はブリッジもブックマッチ部の強い味方になります。

多分付けなくても大丈夫だと思いますが、念には念を、ということでクリートと呼ばれる補強も付けました。

「ここを修理したよー」という後世へのメッセージ的な意味合いもある気がします。

ペグやヘッドが腐食していましたのでクリーニングします。

ペグを外すことでヘッドのワックス掛けも捗ってピカピカです♪

縦ロゴも縦ロゴらしく凛々しく見えるようになりましたね。

こちらのYAMAKIが当時のMartinコピーだと考えると、シャーラー製ペグ=80年代製でしょうか。

弦を張ったら完成。

長年隙間が空いていたので跡が残りましたがブックマッチ部分は意外と気になりません。

力木剥がれも直りましたので音も引き締まっていい感じです。

国産オールドギター、当時はMartinのコピーモデルという位置付けだと思いますが、最近はジャパンビンテージと言われて人気もありますね。YAMAKIも人気があるメーカーの一つ。

バックはハカランダらしい豪快な木目となっています。この辺の年代は思い入れのある人も多く、修理に持ち込まれる国産オールドギターも増えてきました。ギターに限らず、今やMade in Japanは立派なブランド力がありますので見直されるのは当然のことのように思います。

どんなギターであれ、一途に長年同じギターを使い続ける人はとてもカッコイイです。

今回も最後までご覧いただきありがとうございます。