スタッフの山口です。

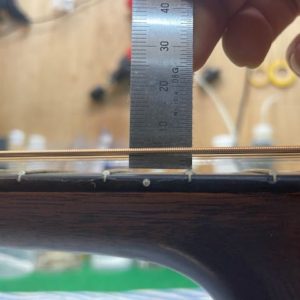

今回も名器を任せて頂きありがとうございます。みんな大好き、Martin D-28の1962年製。コンディションに関係なく即売れ必死のご時世ですが、弦高が3.5mm近くありますのでまともなショップなら流石にこのままでは販売できません。

サドルの出シロというよりはロングサドルとサドル溝が残念なことになっていますのでここもカッコよく仕上げようと思います。

いつも通り15フレットを抜いて、

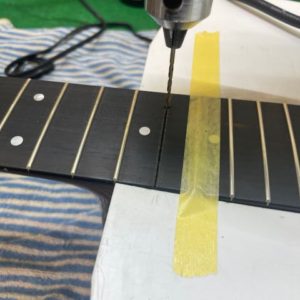

ダブテイルジョイントのスポット目掛けて穴を開けます。

トップの塗装を痛めないように、指板だけを温めるために養生して、

伝統的な温め方で指板とトップを離します。LEDは使えません。

いざネックを外していきます。

Martinはホントにお行儀良く外れてくれることが多いです。

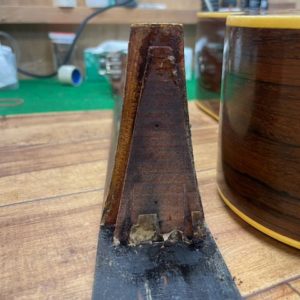

恒例の記念写真。

シムが仕込まれているのでネックリセット履歴があると思われます。

古い接着剤が残っていては木工精度を高められませんので綺麗に除去していきましょう。

ん?溝が少し右寄りですね。

実はよくあることです。

綺麗にしたら、

ネック角度を適正に直してあげましょう。ノミでざっくりやっちゃう腕のいい職人さんもいますが自分は地道に擦ります。時間もその分かかりますが、削り過ぎるリスクを最小限にし、ヒールとボディの民着度は見栄えに大きく関わってくるので。

仕込む前のシム調整、ネックリセットにおいてとても繊細で手間のかかる作業の一つです。

シュミレーションを繰り返して、いざ参ります。

木工精度が高いと密着させてからの接着速度はとても早いので、真剣勝負。

シュミレーション通り、センターズレも問題なし。

元々のナットが悪いと騙されてしまいますが、ちゃんとしたナットに交換してしっかりとセンターが合うのが正しいです。

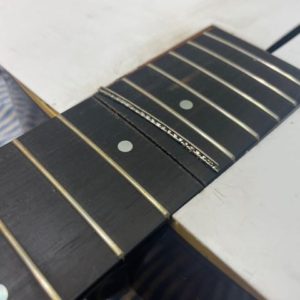

ネックがついたら残念なブリッジ溝を修正します。

エボニーは埋木もビシっと決まって跡が気になりません。

こんな感じに。

スケールがズレているヴィンテージギターもザラにありますので、元の溝位置は当てにせず、正しい弦長を測ります。

溝切り。これも意外と難易度が高いと僕が思う作業です。緊張します。

どうでしょうか。見違えるほどカッコよくなりました!サドルの高さもベスト!

今回は省きましたがブリッジプレートも修理しました。

弦間のバラツキは今回の修理だけでは修正できませんがセンターがズレてないのでOK。

こちらもNICE!

ヘッドストックに違和感、、。こんな細かったっけ。ペグはオリジナルでこれまたカッコいい!

これ1本持っていれば他はなくても大丈夫。そんなナイスギターを後世に残す仕事を任せていただいて光栄です。

感謝。

今回も最後までありがとうございました。