スタッフの山口です。

今回は最近滅多にお目にかかれなくなったオールドのMartin O-18のネックリセットとネックリセットとセットだと1万円引きでお得になるリフレット(フレット交換)です。

弦高を調整するサドルが限界です。

よくあるブリッジを削っちゃった、ということは今回はないようです。

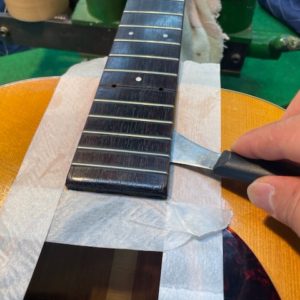

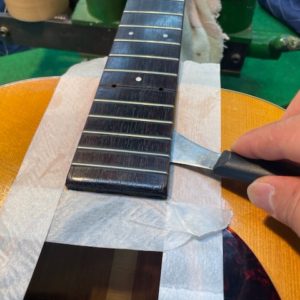

トップに養生をして指板のハイフレット付近、トップに乗っかっている部分を温めます。

熱々でニカワまたはタイトボンドが軟化すればこのようにナイフを入れることができます。

15フレットを抜いて開けた穴にヒートスティックを差し込み、今度はダブテイルジョイントの接合部を温めます。

穴を開けることにびっくりする方もいると思いますが、マーチン社に持ち込んで修理したとしても同じように15フレットに穴を開けられちゃいます。むしろMartinは修理ができるように設計していて、わざとダブテイル部分に少しだけ隙間が作られています。

無事にネックが外れて恒例の記念撮影。

指板もこれ以上なく綺麗に剥がれました。

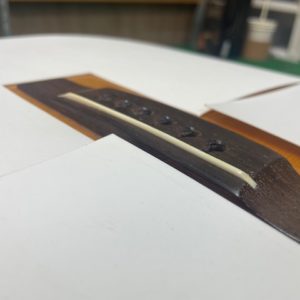

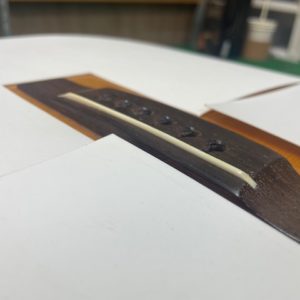

ネック角度を修正した分、傾斜をつけたエボニーの薄板を貼り合わせて底上げします。「くの字」で元起きしている場合はこれが不要の場合が多く、ジョイント部付近のトップが沈んでいるケースではこれが必要になることが多いです。

少し飛んで、ネックが無事についたらリフレットに移ります。

フレットのエッジ落としは個人的には勝負所の工程です。斜めに落としすぎるのは皆川ギター工房では御法度です。

また少し飛んで、、フレット交換で高さが復活したら元のナットは低すぎますので新調します。

弦間、形状ともにMartinの特徴を捉えたナットになりました。

ブリッジ同様、ナットにはそれぞれのメーカーに合ったディテールがあります。MartinにGibsonみたいなナットがついているのはとても違和感を覚えます。

先日Gibsonによくあるジャンボフレットが打ってあるMartinを拝見しましたが、それもとても違和感がありました。

弦高も2.5mmになり弾きやすくなりました。

ロングサドルは特に高くなりすぎないようにネック角度を調整する必要があります。ロングサドルブリッジの構造上、高すぎるサドルはブリッジの割れを招く確率を大幅にアップさせてしまいます。

センターもバッチリ、、

6弦側のヒールもバッチリ、、

1弦側のヒールもバッチリです。綺麗に仕上がりました♪

小ぶりなのに圧倒的な貫禄。

家のソファで弾くならこれに勝るギターは無いのでは無いでしょうか。

かっこいい!

ネックが長年の弦の力によって起き上がってくる「元起き」には、14フレットで「くの字」になっている場合と、指板がトップに沈み込む場合の2パターンがあります。指板がトップより強ければトップが沈み、トップ(ブレーシング含む)の方が強い場合は14フレットを起点に「くの字」になります。一般的に「くの字」の場合は目で見れば元起き症状として判断しやすいと思いますが、トップが沈んで角度が狂っている場合はその症状から元起きと判断するのは素人目には分かりづらいかと思います。

元起きはアコースティックギターの宿命と言われてきたことから、これまで多くのメーカーや製作家が、弦の張力に負けないよう、ネックブロック周りを強化した設計にチャレンジしてきました。でもネックブロック周りが強いから安心、、かと思いきや、余裕で元起きしてたりします。

アコギの場合は特に顕著ですが、弦の力による不具合はそのギターの弱いところに発生します。ネックが反らない、強いネックだから、と安心しても、弦を張りっぱなしにすれば、ネックに不具合が出なくても、その分他の場所(ブリッジやトップ)に不具合が出ます。

僕の相棒のMartin君は毎回しっかり弦を緩めているのでここ10年、コンディションの変化が一才ありません。至って良好。

「弦を張っておかないと逆反りする」、というオカルトがネット上では散見されますが、しっかりシーズニングされている木材で作られているギターであれば、弦を緩めたことで逆反りしちゃう、なんてことはありません。もし弦を緩めたことでトラスロッドに関係なく逆反りしちゃうようなギターであれば、そもそもそれはハズレのギターです。

いつもと同じ結びになりますが、弾かない時はなるべく弦を緩めましょう。

今回も最後までありがとうございました。