いつも皆川ギター工房のブログをご覧いただきありがとうございます。スタッフの山口です。

今日はブリッジの作製をまとめて3個見ていきたいと思います。既製品のブリッジも売られていますがそのギターの型や年代、仕様に沿ってなるべくオリジナルに忠実に一から作っていきます。

まずはMartinのOOO-18、加工前の材料です。

剥がした後にぴったり同じサイズになるように。そしていい感じの木目の部分を型取ります。

初めからピッタリで型取ってしまうと削ったり磨いたりしているうちに小さくなってしまうので、最後にピッタリになるように、逆算してとりあえず大きめに作ります。

元のブリッジは弦高を下げる為に削り落とされています。ブリッジ交換修理の依頼はほとんどがこれに起因しています。ブリッジが薄いと音も変わってしまいます。

根気のいる作業ですが地道に擦って成型します。

なんとなくマーチンっぽくなって参りました。

ブリッジのディテールに師匠がOKを出してくれたら元の場所に接着です。

弦長を正確に測ってルーターで溝を掘ったら出来上がり♪

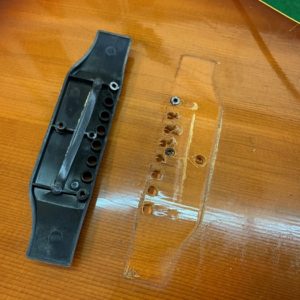

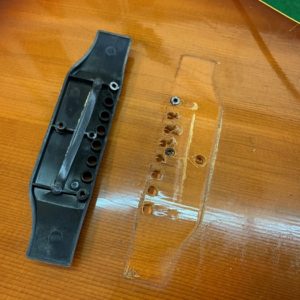

次はGibson、60年代前半のLG−0です。

お客さんの希望は60年代のオリジナルのプラスティック製ブリッジが歪んで剥がれてしまった為、これを機にローズウッドで作り替えたい、とかだと思います。

地道に慎重に、コツコツとヴィンテージギブソンのアッパーベリーブリッジを目指します。

通常Gibsonのプラスティック製ブリッジは接着剤ではなくボルトナットで固定されています。もうボルトの穴は使わないので同じマホガニーで埋木を施しました。

ラッカーの塗装面に貼っても強度はありません。

ブリッジの大きさとピンホールを合わせ、塗装を剥がして木を露出させてから接着します。

サドルが入るとさらにいい感じに♪

レモンオイルで丹念に磨いて完成です。

インディアンローズかハカランダか忘れてしまいましたが50年代〜60年代のGibsonのハカランダブリッジもこんな薄めの色でこんな木目が多い気がしますね。

Gibsonらしいカッコいいブリッジができて喜びも一入です♪(お客さんもそうだと嬉しいです)

ラストの3個目はGibsonLGー1。

今回は「エボニー(黒檀)でオリジナルのプラスティックっぽいブリッジに作り換えて欲しい」とのオーダー。このギターのちょっと前に同じオーダーで師匠も作成していました。

通常はいかにウイングに角を立たせるかが大事ですがこれは逆です。プラスティックブリッジに似せるには角を落としヌルッとした丸みが鍵となります。

良い感じにサンドペーパーの番手を上げていきます。ブリッジ作成はオリジナルのディテールを目指しながら、とにかくコツコツとやるのがコツです。

LGー1なので今回はボルト穴をスプルースで埋木して塗装を除去します。

ピッタリ合わせるのが本当に難しい、、。

無事に接着し弦長を測ったところ以降の写真を撮っていませんでした( ̄▽ ̄)確かプラスティックぽく完成したと思います。

ブリッジの作製は完全にオーダーメイド製作で手間がかかる為、修理代は意外と高く付いてしまいます。もしブリッジを削らなければならないくらいネックの角度が狂ってしまった場合は、とりあえずコスト重視でブリッジを削り落として弦高を下げるのも選択肢の一つですが、その後さらにネック角度が狂い、いずれネックリセットに至った場合はブリッジも作り直す分、トータルの修理費用は上がってしまう事になります。ブリッジを積極的に削ってしまう修理屋さんもあると思いますが、ブリッジを削り落とすだけが選択肢ではありません。なのでサドル調整で弦高が下げきれなくなってしまった場合は是非一度、皆川ギター工房にご相談ください。そして何よりもネック角度が狂わないように、ギターを弾かない時はなるべく弦を緩めておくようにしましょう。(と、師匠がいつも言っております)