ネックリセット

ネックリセット、P.U取り付け / Taylor

Taylor のネックリセットは、いつもやる度に思います、アコギのボルトオンネックでは、いろいろな意味で1番出来が良いです。(個人的見解)

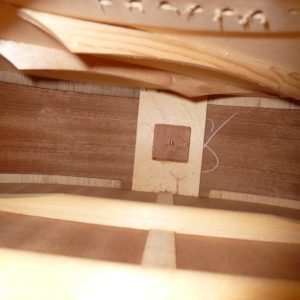

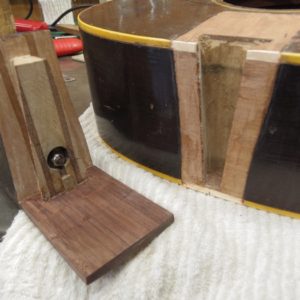

ヒール下に入っているシムで角度を決めます、ヤマテクさんにおじゃました際に厚み等が異なったシムが、いろいろと沢山あるのを見ましたが、そのたびに買っていられないし、揃えていっぱい持ってもいられないので、その度に合わせて作ります。

チラッと見えますが、どこにも使い様が無い、ピンクに染めちゃってあるマホガニーの板も使ってみました。

昔から、弦は緩める、緩めない問題はありますが、どのメーカーに関わらず、弦は緩めましょう、何巻き、何音、と言うより、緩んだと思えるところまで緩めましょう。

このようにテイラーの場合、ネックリセットは技術的に難しいことはあまりありませんが、基本アコースティックの弦楽器の構造である以上、弦は緩めましょう。

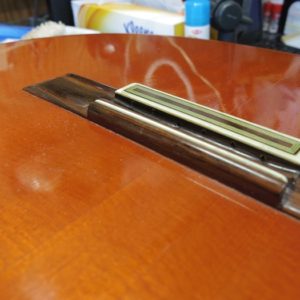

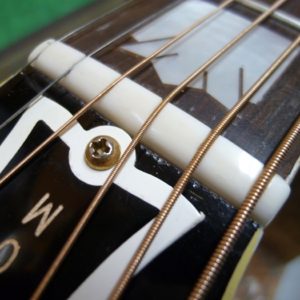

そして、このギターにエンドピンジャックのピックアップを付けたいのですが、エンドブロックが薄っぺらなので厚みをつけて、エンドピンジャックを仕込みます。

このエンドピンジャックは、プラグを抜き差ししているうちに、緩み易いので、簡単に回ってしまわないように、しっかり固定して下さい。

中でしっかり食い付いていないと、外からいくら締めても、中でコードがねじねじなっちゃって、最後にはねじ切れちゃいますから、気をつけてくださいね。

クラシックギター ネック角度修理

こちらのカテゴリーを作っていないので、「ネックリセット」に入れてありますが、ネックアイロン等を使わずにしっかりと修理する意味で同じなので、リセットと同じカテゴリーに入れます。それでもネックリセットの様に頻繁にはやりませんので、画像は少し多目で。

スペイン式のネックジョイントは、フォークギター(ドイツ式)のようにネックが抜けませんので、指板にて角度の辻褄を合わせます。(アコースティックギターの工法は2種類あり、クラシックギター全てがスペイン式ではありませんが、スペイン式が主流、フォークギターの主流はドイツ式。)

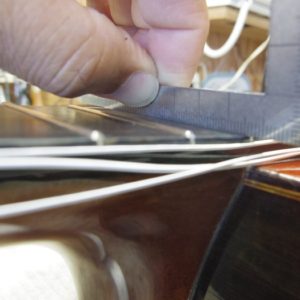

フィンガーボード(指板)のハイポジション部を厚くする事で、角度をつけます。フィンガーボード先端(サウンドホール側)がどの程度厚くなれば良いか、入念に確認して計算します。

弦高が下がってもサドルが低ければ、何かお徳感が無い感じだし、サドルが出すぎても何かバカっぽいのですが、慎重な作業でも実際にチューニングするまでは正確な状態はわかりません。

計算通りに行かない事も沢山ありますので、最後は経験に基づくイメージ、勘!

昔、何か聞かれて、「勘!」と言って笑われた事がありますが、そのとき大先輩の村山さん(村山工房)が「経験から来る、勘って結構中てになる。」とおっしゃっていたのを思い出します。

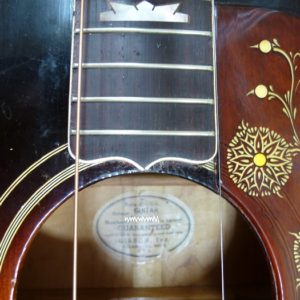

ネックリセット / Gibson TG-oo

ネックリセット / YAMAHA L-10

Yamaha L-10 のネックリセットです。

ボディ材がインディアンローズとハカランダ(ブラジリアンローズ)の2週類があり、こちらはハカランダボディ。

今の時代、ハカランダを使うには、最上位機種でなければ中々使うことがありませんが、この時代はまだ多少贅沢な使い方が出来たのでしょうか。

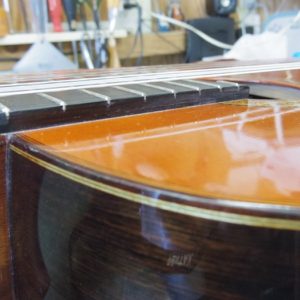

サドルは、高過ぎず、低過ぎず。

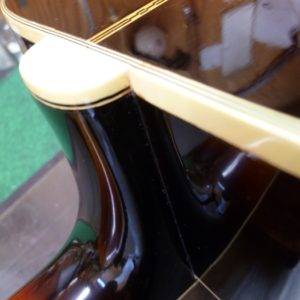

ネック角度は、ヒールを削って調整しますが、ただ角度が着けばよいわけではありません。

現行品のマーチンやギブソン等のサドルは高めの(ネック角度がきつめ)のセッティングであったり、古いギターは高くし過ぎず、雰囲気も気にしますが(構造上、高く出来ないものもある為)、基本は高すぎず、低過ぎず。

ネックリセット / Gibson J-45 40’s

古いGibson(40年代)のネックリセットです。

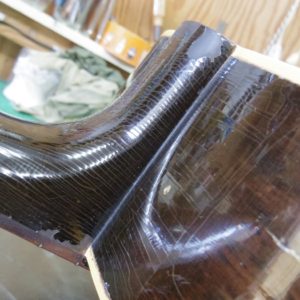

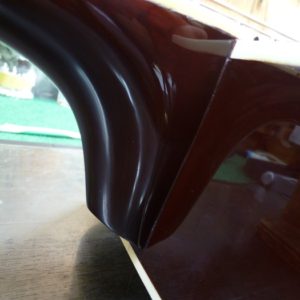

ネックを外す際は、蒸気を使いますので、ギブソンのように外し難いものは時間が掛かって蒸気で塗装が焼けてしまう事があります。

焼けてしまったら、塗装は修正しなければなりませんが、ここまで古くてクラッキングも派手なものは、塗装を部分修正すると周りと雰囲気が多少変わってしまうので、出来るだけ焼けないようになるべく早く外したいのですが・・・

今回も、セ~フ。

古い楽器(特にアコースティック)は必ず修理暦がありますので、過去の修理屋さんが蒸気でも外れないような接着剤を使っていないか等と考えると、いつもちょっと緊張します。

ネックが色濃く着色してあり、分かり辛いですが、中から見ればメイプルとローズの5ピースと言うのが分かります。

いつもですが、古いギターは、材料の質が良いのか、時間が経ってそうなるのか、木が硬くて、ノミを使った場合、ノミがすぐに切れなくなります。

※個体差はありますが、修理後若干鳴りが変わる場合がありますが、弾いて行くうちに元の音か、それよりもう少し良くなって行きます。

ネックリセット / Gibson J-200 (extension付き)60’s

先頃修理した、エクステンション付きのJ-200 の少し年代が進んだJ-200です。

こちらは過去にネックリセットしてある事が分かりましたので、通常通りネックを外しました、この過去の修理者ご丁寧にまたトップをふさぎ直してセットしてあり、それなら外れないはずなのに破れて、外れました。

エクステンション付きJ-200 ← こちらを見て頂ければ、どんな様子か分かりますが、またトップを塞いでしまうのは、オリジナルに忠実にと言う意図だと思うのですが・・・。

管理の良いオーナーに渡っていけば、修理はせずに状態はキープ出来ますが、この先20年後、30年後、もっと先、修理をする可能性を考えてくれれば、また塞いでしまわないでしょう。

「アコギは、必ず修理して時代を渡る。」 という事に思いが及んでないか、考えていないか、と言う修理ですね。

ネックに角度をつければ、ジョイントから指板が下がりますので、厚みをつけますが・・・段差がついちゃって・・・

この修理者、私のように悩まず、構造を熟知して上手くネックを外しているのですが、その先が塩梅よくないです。

この時代のJ-200 の特徴は、トップミュート が仕込まれているところです。

ボディ内に横にバーを渡してそれを介してトップにステーが当てて有ります。

ちょっと画像が分かりづらくてすいません、(鏡に映しています。)ブリッジよりサウンドホール寄り当たっているのが分かるでしょうか。

それでトップの状態をキープ出来ると言う訳です。

当然音にも影響がありますが、これはこれで独特のサウンドです。

ネックを外す際は、蒸気を使いますので、なるべく早く外してやらないと塗装が焼けてしまいます。

特にこのようにヒールが太いヤツは、外れ難い傾向があります。

Gibson , Guild等は、ある程度塗装は、修正する事も込みでリセットに掛かります。

ネックリセット(ボルトオンネック) / Martin

どのメーカーもコンピューター制御で切り取られたパーツをセットしているのですが、それにしてもLowden はすばらしいです。何と言うか、心意気と言いましょうか。

また、折があれば触れてみたいと思います。

※角度が狂うのはジョイントの精度の問題だけではないので、悪しからず。

ネックリセット / Gibson J-200 (extension付き)

こちらの修理は、同業者からの預かりで、リフレットは途中までの為、ピカッと光っていません。