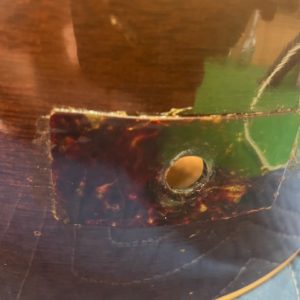

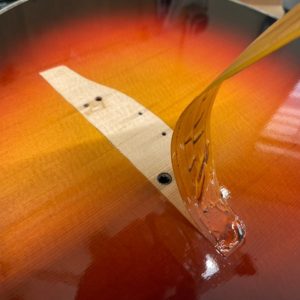

ボディサイドの割れです。

とても長い範囲で割れています。

上の画像でも分かりますが、割れはずれて段がついています。

割れ修理の際には、このズレを出来る限り無くして接着したいのです。

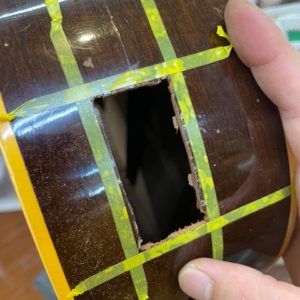

トップの割れを接着する場合は、平らなもので挟んでクランプしてやればほぼズレは無く接着が出来ますし、然程力が必要無ければ強力磁石で挟む事も出来るのですが、このようにサイドやバックの場合はそれが出来ない事が多いです。

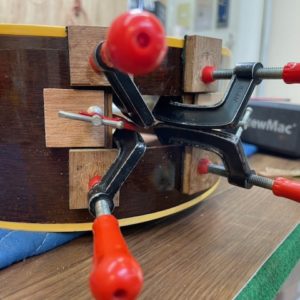

接着するには割れ部分に接着剤が行き届かなくてはなりませんが、「接着剤を付けてから、割れ部分のずれが無いようにちゃんとそろえて、クランプ、あ、ちょっとずれたから直さなきゃ…」何てことやっている暇はないのです。

一発でズレ無くクランプ出来れば問題無いのですが、そんなことは出来ないので、ズレていない状態を作ってから接着します。

「ピタッとしていたら接着剤が入らないではないか。」とお思いの貴兄、スーパーグルーを使うのです。

所謂、瞬間接着剤の類です。

コツはありますが、これの粘度の低いものなら毛細管現象の原理で接着出来ます。

Gibsonのラッカー塗装はスーパーグルーの付いた跡が研いても消えずに残ってしまう場合がある為、ボディの内側から接着剤を入れられればそうします。

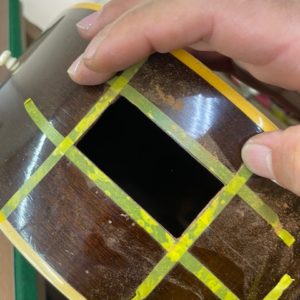

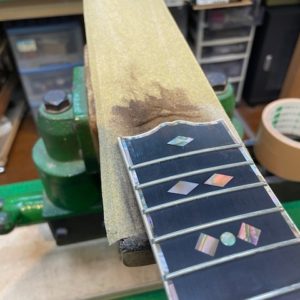

しっかり接着剤が入れば補強はいらないのですが、一応格好つけたいなら補強を付けます。

割れがすごく長いのでカッコつけも沢山必要です。

私の場合はサウンドホールから手を入れてノールック作業。

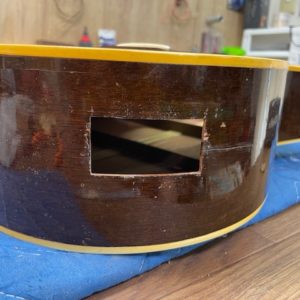

画像だと直ってない様に見えてしまいます。

撮り方変えてみる。

割れの筋が目立たないようにするには塗装を木地まで剥がして塗り直しますが、今回はそれは無しです。

楽器が新しければ新しいほどキズや修理の跡が悲しいですが、ずっと使い続けて行くうちにキズも増え、修理も必要になる事が出てきます。

キズや修理跡も使い続けた歴史の一部と思えば更に愛着も湧いて来るのではないでしょうか。