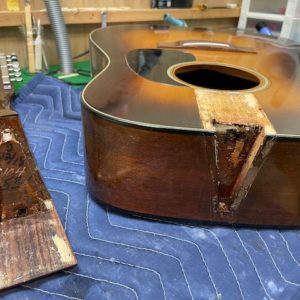

12弦ギターは需要が少ないせいか、比較的相場が安い印象があります。製作、リペアともに6弦より手間がかかっていますので少々違和感がある気もしますが、物の値段はそれだけで決まるものではないので理解はできます。

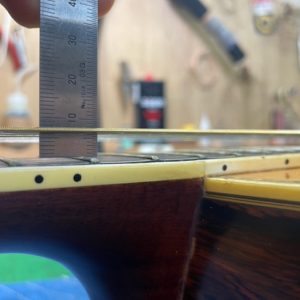

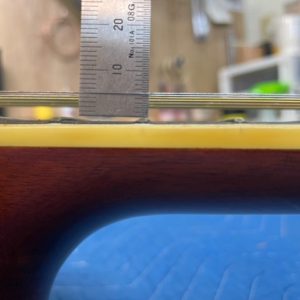

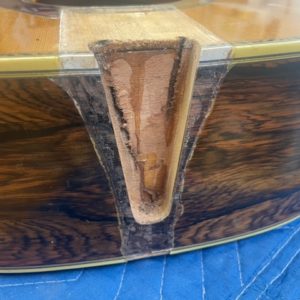

この音色はやはり12弦でしか出せないので、実は1本は持っていたいと思う人も多いのではないでしょうか。弦の張力が強い分、12弦は状態が悪いものも多いと思われますので、オークションなどで中古購入される場合はリペア料金も見据えて購入されることをお勧めします。あ、でもこれは12弦に限ったことではないか。。

よくワンオーナー品、という言葉を目にしますが、そのオーナーが適正な保管方法を守って使用していたとは限らないので、「ワンオーナー品=状態が良いはず」と解釈するのは危ういと思います。おそらく車と同様、出所がしっかりしていて、修理履歴などがちゃんと把握できている個体、という意味で使われているのだと思います。

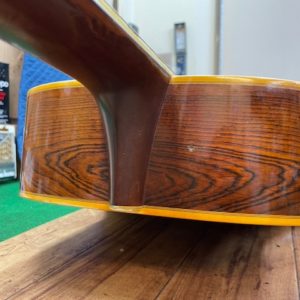

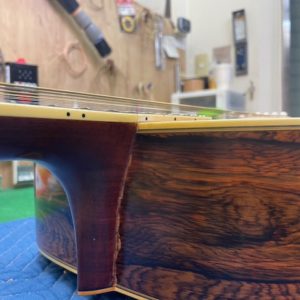

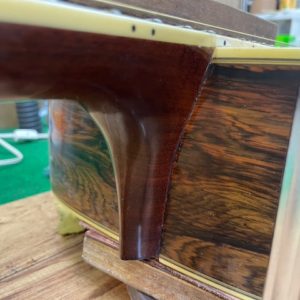

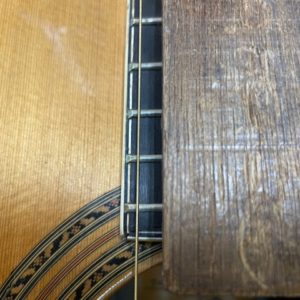

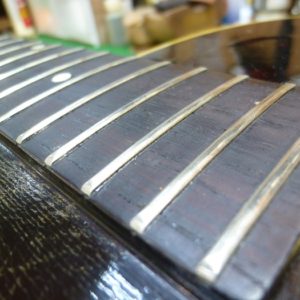

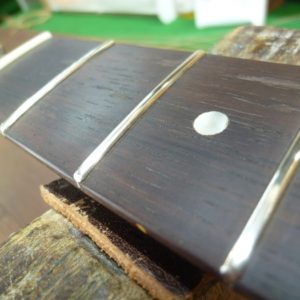

とりあえず、12フレットジョイントのハカランダ12弦ギター、とってもとってもナイスギターでした♪ 自分は12弦ギターを手にすると、どうしてもイーグルスのTake It Easyを弾きたくなってしまいます。^ – ^

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。