ネックリセット!

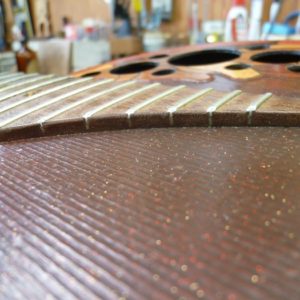

ピックガード側、サウンドホールにチラッと見えていますが、タオルを詰めてあります。

外す際に使う蒸気が、隙間からボディ内に流れ込んできますので、このタイプの場合はこうしておかないと中が濡れてしまいます。

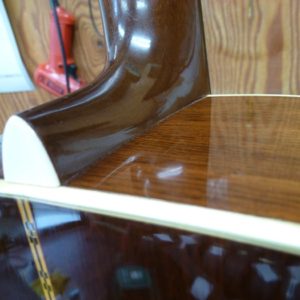

マーチンのボルトオンネックを最初に外した時は、何故外れないのかが分からず面食らって、外れた後「きっと間違えたんだな。」と思いましたが、現在ではマーチンのボルトオンネックは接着してある事が当方では分かっています。

ボルトオンネックの場合でも接着してしまうのは、ジョイント部の精度の自信の無さなのかなと思っています。

ボルトオンの場合ジョイントの密着精度は、然程関係ないのですがダブテールジョイントの場合は、ギブソン等と比べるとマーチンのジョイントはお世辞にも良いとは言えないので、この辺が影響しているのかと思います。