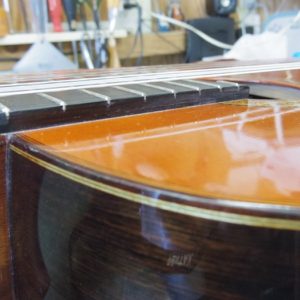

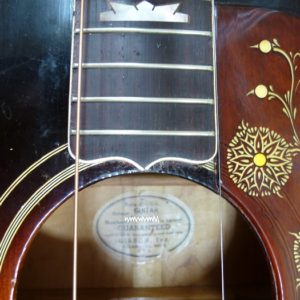

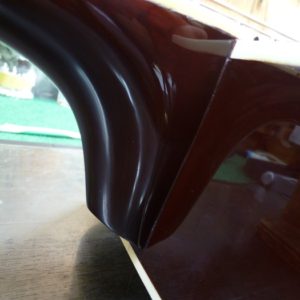

Taylor のネックリセットは、いつもやる度に思います、アコギのボルトオンネックでは、いろいろな意味で1番出来が良いです。(個人的見解)

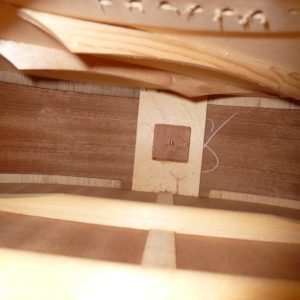

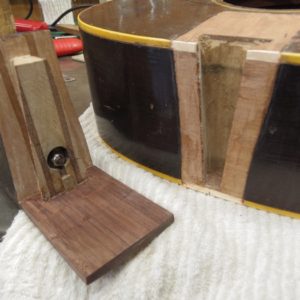

ヒール下に入っているシムで角度を決めます、ヤマテクさんにおじゃました際に厚み等が異なったシムが、いろいろと沢山あるのを見ましたが、そのたびに買っていられないし、揃えていっぱい持ってもいられないので、その度に合わせて作ります。

チラッと見えますが、どこにも使い様が無い、ピンクに染めちゃってあるマホガニーの板も使ってみました。

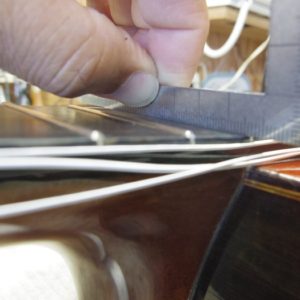

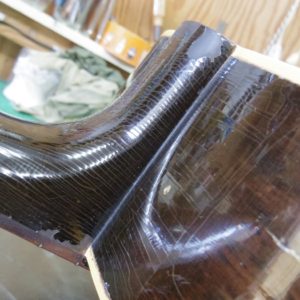

昔から、弦は緩める、緩めない問題はありますが、どのメーカーに関わらず、弦は緩めましょう、何巻き、何音、と言うより、緩んだと思えるところまで緩めましょう。

このようにテイラーの場合、ネックリセットは技術的に難しいことはあまりありませんが、基本アコースティックの弦楽器の構造である以上、弦は緩めましょう。

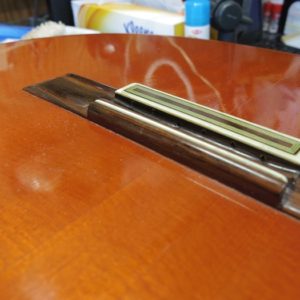

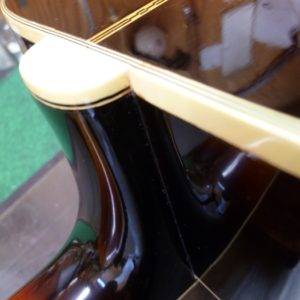

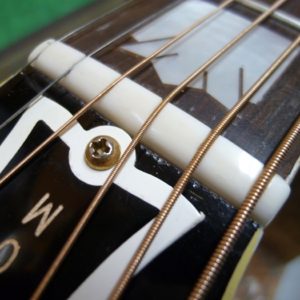

そして、このギターにエンドピンジャックのピックアップを付けたいのですが、エンドブロックが薄っぺらなので厚みをつけて、エンドピンジャックを仕込みます。

このエンドピンジャックは、プラグを抜き差ししているうちに、緩み易いので、簡単に回ってしまわないように、しっかり固定して下さい。

中でしっかり食い付いていないと、外からいくら締めても、中でコードがねじねじなっちゃって、最後にはねじ切れちゃいますから、気をつけてくださいね。