ネックリセット

ネックリセット / Martin 00-18

ネック逆リセット / Gibson Dove

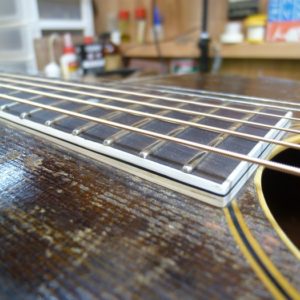

ネックリセットはネック折れに並ぶ皆川ギター工房のお家芸と言っても過言ではありません。しかし、師匠も僕も自分たちのアコギはネックリセットを必要としません。それは「弦を緩めている」からです。当工房に持ち込まれるアコギの修理が必要となる原因は弦の張力によるものが6割以上です。なので当工房では弦を緩めましょうと必ずお客様にお伝えしています。弦を緩めましょう活動。発起人は皆川氏です。数年前に僕は密かに心配していました。「みんなが弦を緩めて良い状態を保っちゃったら仕事が少なくなっていくのでは?」と。

しかしありがたいことに修理の依頼は増え続けています。まだまだ「アコギは弾かないときは弦を緩めましょう活動」を続ける必要がありそうです。

話が外れましたが、もちろんGibson Dove、ナイスギターです!チンペーさんを想って今回はダヴにしました。ご冥福をお祈りします。

今回も最後までありがとうございました。

ネックリセット / YAMAHA FG-200D

サドルも丁度いい感じです。

今回はリフレットが無いので、狙い易かったです。

リフレットする場合は、指板修正をして、新しいフレットになった場合、若干弦高は上がりますので、それがどの程度か予想を立ててネックの角度を決めなくてはなりません。

以前にネックを外さなければならなかったMorrisにはやられた経験があります。

モーリスなので、インターネット上にも割と多く情報があり、それなりに出来る限り調べて、過去の皆川ギター工房の資料にも照らし合わせて「これはダブテールジョイントに違いない。」と結論が出、ネックを外し始めたのですが、外れないのです。

一向に外れる気配が来ないのです。

私は、これはダブテールジョイントだと分かってますから、ずっとそうやって外しているのですが…

外れる訳ないのです、だって違うんだもん。

それからは、すごく調べても間違い(嘘)の場合も多々ありますので、分からないジョイントは指板を剥がす!

これに尽きると思っております。

ネックリセット / Gibson L-1

オールドギター、ビンテージギター、みなさん惹かれる魅力は、それぞれだと思いますし、どのように関わっていくかも自由だと思います。

なのでオーナー次第で良いとは思いますが、汚くしないで欲しい・・・

古めかしい雰囲気はカッコイイですが、思いっきり勘違いされている方を思い出しました。

勘違いと言うか、ズレているというのでしょうか。

その方曰く、「せっかく古くて汚れているのに!」と言う方で私は「なるほど…」と…オーナーの自由ですから。

心の中は、「汚いでしょ。それ。」

車やバイクでもラットスタイルと言うのがあって、最近のはボロク見せるように技術も使って手が込んでいますが、昔のラットはただ掃除が出来ない人の言い訳のようでした。

「よくそこに座って、そこつかめるな。」と言う感じ、ギターも「それ触りたくねー。」と思います。

ネックリセット / Gibson Hummingbird

ネックリセットすれば、弦高が低くなって弾き易くなりますが、リフレットすればその感触は雲泥の差と言っていいでしょう。

フレットが低いと知らず知らずのうちに手に力が入ってしまって弾き疲れてしまう事があります。

フレットがしっかり立っていれば余計な力が必要無く、とても楽に演奏できるのです。

70年代Gibsonは長らく評価がそれほど高く無かった様に思いますが、オールドギター高騰の今、70年代Gibsonの良さの認識が広がりつつあるのではないでしょうか。

当方で修理して販売した個体などは本当に良い音で、売れなくてもそのままここに置いておいてもよかった。

70年代GibsonはそれまでのGibsonとずい分違うのでGibsonぽく無いとお思いの方もいらっしゃいますが、70年代Gibsonはアコギもエレキも年代別に見ますと1番面白いギブソンかな、と思ったりします。

Kay Guitar arch top / ネックリセット&リフレット

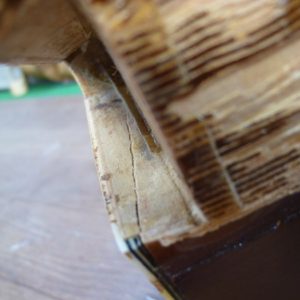

今現在作業しているギターもどんなジョイントか分からず、調べても一向に分からず、仕方が無いので指板を剥がしてジョイントを確かめるしかありませんでしたが、ダブテールジョイントでした。

但しダブテールジョイントだと知っていても恐らくこちらのギターように、開けたいところに穴は開かなかったと思うので、結果それでもよかったかもしれません。

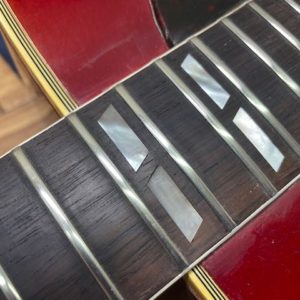

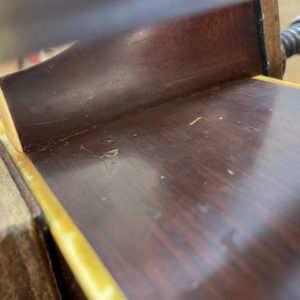

この指板サイド(バインディング)が削り落とされてしまうと非常にやり難いです。

何も考えずにこれに合わせてやればそれでも良いのですが、出来る事ならオーバーバインディングにしたいのです。

したいのですが、これはならないなー。

なら、出来る限りフレットエッヂを立てて(いつも通りですが。)仕上げたい。

触り心地がチクチクしない様に、1ヶ所1ヶ所、確かめてはやり直しやり直し仕上げていきます。

ネックリセットするのはダブテールジョイントならどのメーカーも似たようなもんでしょ。

と思いがちですが、構造は同じでも作りが違うと言いますか、慣れないメーカーは面倒なものです。

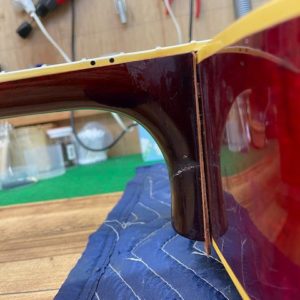

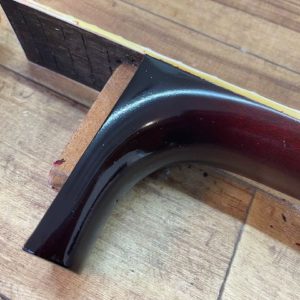

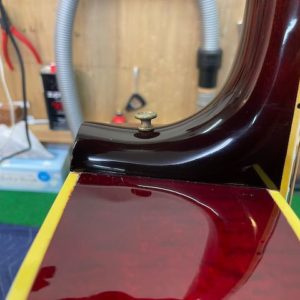

なれているメーカーであっても、これのようにカッタウェイがあれば外しずらいし、指板の下にエクステンションがあれば合わせるのも手間が増えて勝手も違います。

自分がプロの修理屋になる前は、車や時計や何でもプロの修理屋って当たり前にサクッとさらっと、ビシっとセオリーに則って修理が出来るのだろうと思ったりしてました。

勉強すれば出来るようになるもんだと思ったりしましたし、いずれそう出来るようになるんだろうと思っていました。

流石にこの歳になりますと出会う壁は少なくなってきましたが、そんな風に昔思い描いたようにはならずにずっと同じなのだろうと思います。

私の尊敬する諸先輩方も、きっといろいろ試行錯誤されたのだろうと想像しますが、果たして先輩方は、境地にたどり着いたのだろうか…。

ブリッジ交換&ネックリセット / Gibson J-50 1960s

スタッフの山口です。

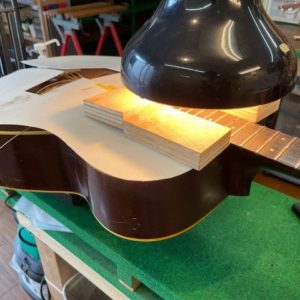

前回と同じギターの修理、今回はブリッジ交換とネックリセットのコンボです。画像も多いのでサクサク行きましょう!

・・・

その前に謎のゴツすぎるブリッジプレートを発見してしまい、、、。急遽こちらも対応することになりました。

Gibsonでも特に人気のある年代のナイスギターです。最近は値札をぶら下げるなり、すぐに売れてしまうようで価格も上がる一方。ギターに限らずですが、「ビンテージ」と言われるモノは基本的に数が増えることはありませんので、リーマンショックのような事態や大恐慌にでもならない限り中々値段が下がりません。ワインは飲んでしまったら無くなってしまいますが、ギターは弾いてもフレットが減るくらいですし、実用性のあるビンテージ楽器は資産としてもとても優秀だと僕は思います。それに気づいた人たちが買いに走ってるのでしょうか、、本当に手が届きにくい(届かない!?)ものになってしまいました。

それでもアコギはエレキギターに比べたらまだまだお買い得感がありますので僕も引き続き目を光らせてアンテナを張っていたいと思います( ̄∀ ̄)

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

ネックリセット/ Martin C-1

スタッフの山口です。

今回もネックリセットです。得意先のショップさんからご依頼いただく修理の45%くらい(体感です)がこのネックリセット修理、ということで基本的にショップ担当の僕のブログの回はネックリセットが多いのです。どうかご容赦ください。

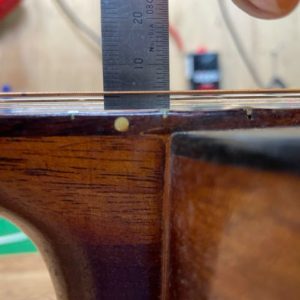

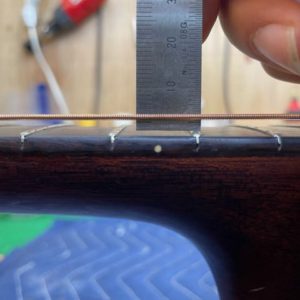

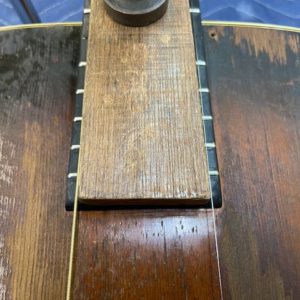

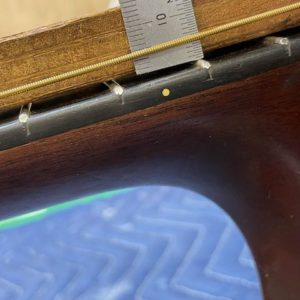

珍しく修理に取り掛かる前に弦高を測りました。6弦12フレットで4mmありますね。これではリンゴを握り潰せる握力の持ち主でも弾いていて疲れてしまいます。

ネックリセット+リフレット / Guild F212

12弦ギター。

弦は2倍に、手間は3倍以上に感じるのは何故でしょう。

実際にナット等、作製時間は3倍位かかっている気がします。

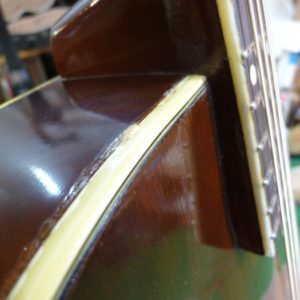

そしてギルド!このモデルはそんなにヒールが太く無いので心配は少ないですが、昔からネックが外し難い苦手意識が強くあります。

蒸気を使って外していた頃は、その蒸気で塗装が焼けちゃったり、2ピースや3ピースの接着部分が剥がれてしまったりする位時間が掛かる事もある為、塗装の修正(主にヒール横、ボディサイド)はする前提、塗装修正の必要が無いようにネックが外せればラッキー(ギブソンもその類)そんな感じでマーチンと比べると大分苦労が掛かります。

現在では蒸気は使わずネックを外しますので、熱による塗装へのダメージは無くなりました。

蒸気は噴出しませんが、中から熱せられますので時間が掛かればそのうち塗装にも影響を及ぼしますので、長期戦になった場合はそれなりに対処しなければなりません。

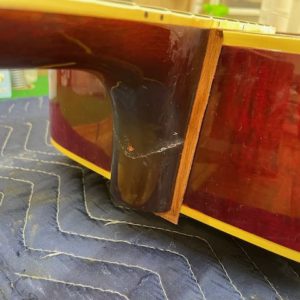

しかし、但し、尚、大き目の塗装クラックが入っている場合は、どうしても塗装が欠けたりします。

ポロポロいきます。パズルのピースのように。

サドルがいい感じの高さになりました。

トップ上の指板はエクステンション的な板が最初から足されて、指板より厚みがあります。

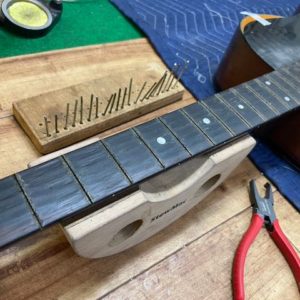

そしてリフレット(指板修正、フレット交換、ナット交換)

ナットは元のデザインに似せて作りますが、これは割と角張った感じ。

ナット作製で難しい部分は何か所もあるのですが、見た目が悪いだけではなく程度によっては演奏性にも影響するので6本の間隔が変にならない様に、12弦ギターでは各主弦の間隔、そして主弦に対して各副弦の間隔、バランスよく。

ちょっとのズレで 見た目が気持ちが悪くなります。

主弦と副弦の間がうんと狭いのが好きな方もいますが、私はあまり好きではないのでリクエストが無ければノーマルな雰囲気にします。

そしてヒール周りは、無事です。

塗装修正は無く出来ました。