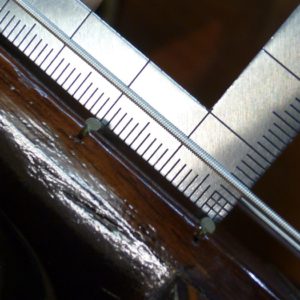

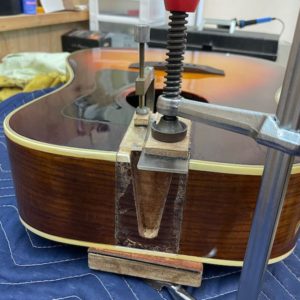

ボディサイドが割れています。

くっ付けてやれば良い事なのですが、ズレない様に…、ズレてないか…、なかなか大変なのです。

ズレてる所を直すと、良かったところがずれたり、あちらを立てればこちらが立たずのようになる事が間々あります。

昔の修理跡から延長して割れた様で、古いクリートは取り除きました。

どーやっても、ちょっとずれちゃうときがありますが、絶対ズレたくないと思ってやってますから、順番を考えたり、接着剤を変えたり、ジグを作ったり…

毎回同じような事をやっているようで、違う物に対峙しているようでもあります。

基本的に一人でやって来た仕事ですから、2本腕でやれるようにいつも考えていますが、先日は山口に手を借りて4本腕が無ければ出来ない酷いテイラーに関わってしまいました。

それはいずれこのブログで見て頂きます。

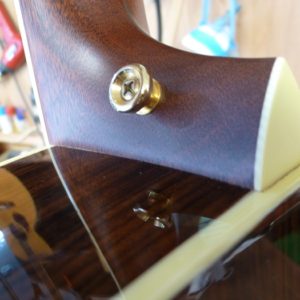

線は消えませんが、良いと思います。

色が濃いボディなら目立ち難くなったかと思いますが。

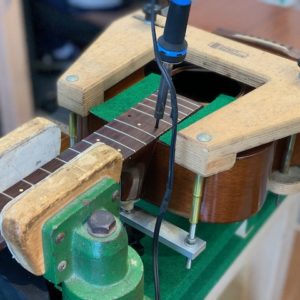

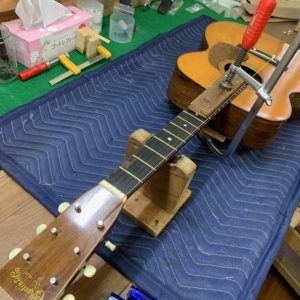

そしたら、ネックリセットします。

理想的な高さです。

リフレット。

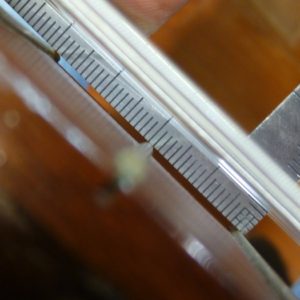

一瞬、突板が分厚いのかと見えますが、ナットの溝が掘り込んであります。

長年の修理で指板が薄くなっています。

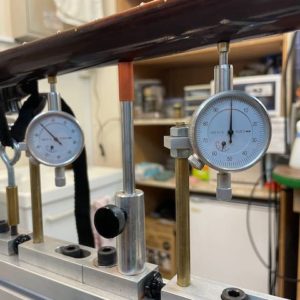

いつもサドルはこの位になる様にイメージしていますが、なかなかジャストな感じにはならないものです。

これより1mm高くなっても我慢できますが、これよも1mmも低くなった場合は、「う~ん…くやし~!」と叫びながらもう一度ネックを取ってやり直さなければなりません。

なかなか計算通りに行かないものですから、どっちに転んでも良い位の所を狙って作業しますが、何故いつも同じに出来ないか、計算通りに出来ないかと多少言い訳しますと…

弦の張力が掛かってない状態 → チューニング完了状態で0.何ミリ弦高が上がるか、ネックの左右の反りの違い等々調べられること分かる事全て用いて計算(図る事が出来ない部分はイメージ)します。

リセット前は何度も仮止めしてサドルの高さやセンター等確認調整を繰り返しますが、接着剤を付けて本セットした際に仮止めの時と若干角度が変わる事があります。

いつもそうであればそうすれば良いのですが、あと一擦りしようか迷って、「前回思いの外サドルが出過ぎ気味だったしな~」等と思っていると「やっぱりあと一擦りすりするべきだった。」となる事もあり、この場合はもう一回ネックを取らなくてはならない事態になる事も…。

指板修正する場合は、第1フレット部分が0.何ミリ削れて…第12フレット部分が0.何ミリ削れて…、等と数字に出来ないのでイメージで(経験で)進めなければなりません。

12フレット部分の修正が多めの場合は、気持ち弦高が高くなる事を予想します。

1フレット部分の修正が多めの場合は、弦高が下がる事もありますが、12フレット部分もある程度削れますから弦高は、変わらずキープなイメージでいきます。

指板修正(リフレット)で簡単に弦高に下がらないもう一つの理由は、新しい第1フレットの高さが弦高を図る際の第12フレットよりフレットのすり合わせの性質上、微妙に高くなるからです。

第1フレットが高くなると言う事は、その分ナットの弦溝の底が上がります。

その分弦高が高くなります。

このギターのローフレット側(第1フレットの位置)が薄いのはネック角度の辻褄を合わせる為に、過去このギターのリフレットの際か、もしくはそれ目的で薄く削られた証です。

いいギターはどの時代のオーナーも何とかして弾き易くして使いたいんですが、良いギターではありますが近年まではスチューデントモデルと言う位置付けの印象が強いギターですから、出来るだけコストは掛けなかったのだと思います。