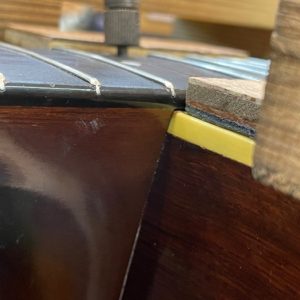

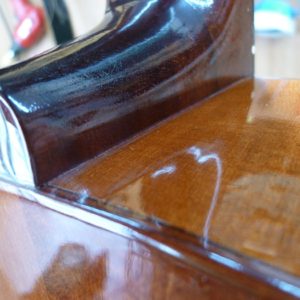

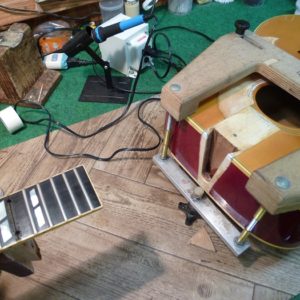

半田ごてでネックジョイントを温めますので、以前のように隙間から蒸気が噴き出すことが無く、数年前から塗装のダメージを心配しなくてすむ様になりました。

ですが多少、ジョイント内部へ蒸気の効果も欲しいので途中で穴に水を差し込みます。

見えているスポイトで満タンに準備して半分~1/3余る位です。

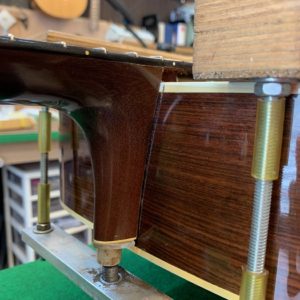

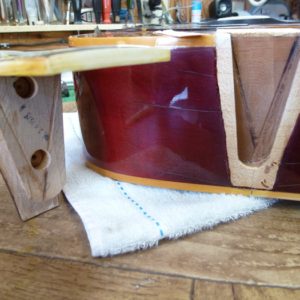

マーチンであれば然程時間が掛からずネックが抜けてくれますが、他のギターでは時間が掛かりますので注意が必要です。

蒸気の様に直接塗装に熱は掛かりませんが、中から熱がかかって来ます。

あせらず、じっくり、もたもたせず、きをつけて、やります。

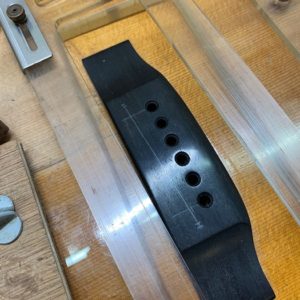

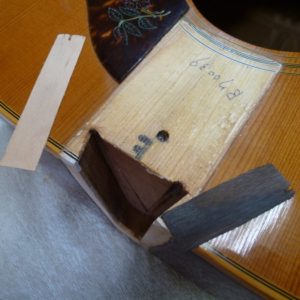

※指板に空いている穴は、ダブテールジョイントの底部につながります。ボディトップに空いている穴とは関係はありません。

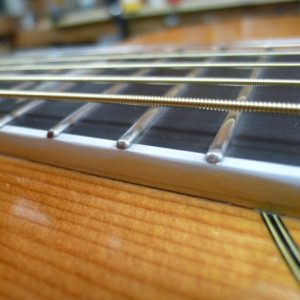

メンテナンスやネックリセット等、時計のオーバーホールの様にやらなければならないと思い込んでいる人もいるようですが、日頃弾いていて気になる事が無ければ、無理にお金をかけなくても良いです。

それを弾く人によって、不満や不具合が無ければそれで良いのです。

みんなそれぞれ、十人十色ですから。