今年最後のブログは、ちょっと珍しいギター。

B.Cリッチのアコギで、昔B.Cリッチの社長が手作りした数本中の一本らしいです。

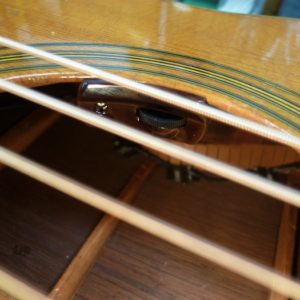

バインディングが大きく剥がれちゃって、ネックの角度が狂って、力木が沢山剥がれてる。

ブリッジの溝が浅い為、サドルが立つように修正、ブリッジプレートは穴が削れて広がっているので修正。

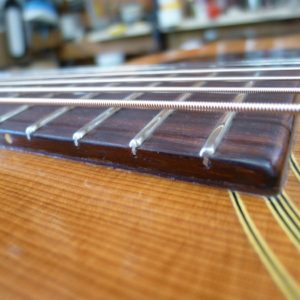

ネックの角度を直さなければならないのですが、アコギだからと言って必ずダブテールジョイントとは限らず、どの様なジョイントがなされているか確認しなければなりません。

このギターのネックジョイントはクラシックギターと同じ工法ですので、マーチンやギブソンのネックと同じように取ろうとしても絶対に取れないのです。

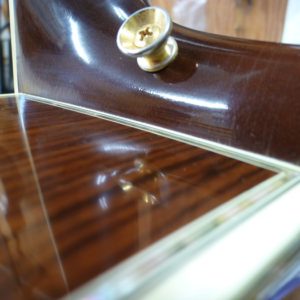

金メッキのパーツは、コンパウンド等で磨いてしまうと、メッキが剥げてしまいます。

スチールウールで磨くときれいになります。

当方では、番手の細かいやつで磨いています。

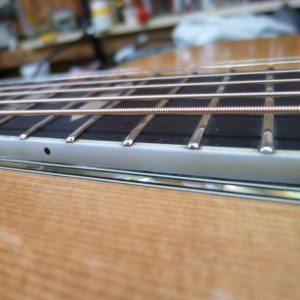

クラシックギターのネック角度を直す時と同じように、指板はハイポジション側に向かって厚くなる様に厚みを付けて角度に辻褄を合わせます。

指板面を調整して、フレット、ナットも交換します。

大分長い事、お預かりしましたが無事お返し出来ました。

見た目の期待通りの音がします。

本年もこのブログをいつも見て頂いている方、ご常連、今年出会えた方々、大変お世話になりました。

来年もご愛顧のほど頂けましたら、幸いに存じます。

まだまだ大変な状況が続きますが、皆様にとって良い年になります様、願っております。

過去のブログでこれに触れた記憶があるのですが、それにについて、アメブロに裏話的な事を書きましたので、よろしければご覧ください。

では!

もうすぐ来年だねー。