弦高が下げられなくて弾き辛ければ、ネックの角度を直さなければなりません。

なりませんが、なかなか大変な修理ではあります。

どのメーカーも同じジョイント方式ではない為、修理経験のないメーカーではまずジョイントの方式を調べなくてはなりません。

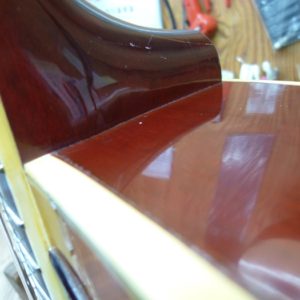

逆にギブソンのように分かっているものは悩まず、作業を進めます。

但し、通常通りには抜けない場合もあるので気を付けなくてはなりません。

今回は普通でよかった。

過去の修理実績は「こりゃ普通に抜けないわ。」というギブソンがありますので、よろしければそちらも御覧下さい。

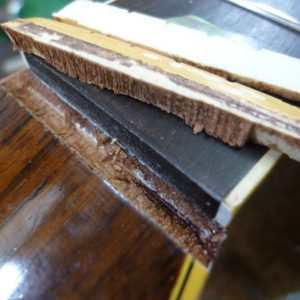

いつもでしたら、ここまでで終わりですがちょっと珍しいモデルなので、もうちょっと見させて頂きましょう。

当方の過去の修理例にもこの年代のJ-200 に同じ仕掛けがある画像が見られます。

トップミュート、ミュートバー等と呼ばれています。

トップが凹まないように、凹んで来たらこれで持ち上げしましょうと言う事らしいです。