ネックのリセットですが、こちらは色々やらなくてはなりません。

トップ(サウンドホール)が割れて、修理してありますが、段差のまま固まっちゃってます。

こちらはネック側、とりあえず接着してあります。

当然力木も剥がれています。

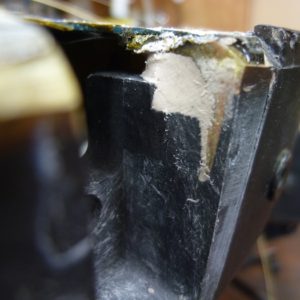

この時代のネックポケットのデザインはこんな感じ(↑画像)です。

どのメーカーも同じですが、強度を出そうと色々と考えてデザインされています。

基本的構造がアコースティックである以上、素材や理屈的に強度が上がっても管理上、弦は緩めなければ、不具合が出る確率は高くなります。

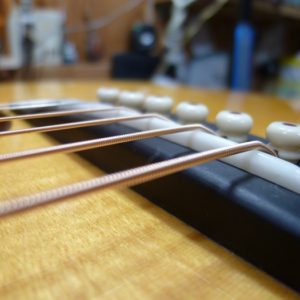

サドルはあまり出過ぎない方がカッコよいのですが、70年代ギブソンのブリッジは薄いので通常よりサドルが出るネック角度に調整して、トップと弦のクリアランスを設けます。

付いていた接着剤を取り除いて、改めて接着し直します。

真っ平らに戻る場合もありますし、そうならない場合もあります。

こちらのサドルの高さは狙い通りの高さ(弦高・1弦・・・1.7~1.8mm・ 6弦・・・2.4~2.5mm)に収まりました。

ネックリセット、リフレットする場合は、色々と予測を立てて考えなければなりません。

過去の修理で1弦側のサドルの高さは良かったのですが、6弦側が低く、6弦側をもっと出すと1弦側が出過ぎの感じになってしまいます。

ブリッジの1弦側と6弦側の厚みの差が大きい場合にこうなる事があります。

この時の修理は、全部調整し終わり、きれーに拭き上げて、新しい弦を張ってから、最後まで悩んで、泣く泣くネックを外してやり直しました。

この場合は、1弦側は多少出過ぎても仕方なし、と決められず、1弦側、6弦側両方とも、丁度良い案配にやろうと欲張って(出来ると過信して)計算できなかった頭の悪さが出た結果でした。

他にはネックのねじれやボディの歪みでネックがねじれの方向に傾いた状態になりバランスに大きい差が出来たり、左右のバランスが逆になる事もあります。

前に上手くいった事は、上手く行く確率は高いですが、果たしてそのまま当てはまるかどうか、良く考えないと失敗します。

ネックの角度狂いはほぼボディの歪みが原因で起きる不具合で、力木等のハガレは修正出来てもボディの歪みまでは戻りませんので、ギター毎にポイントが異なる事が前提になります。

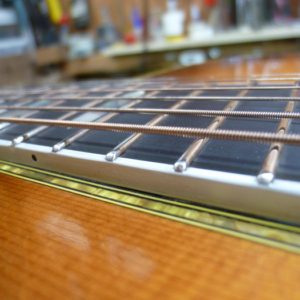

リフレットしましたので、ナットも作り直します。

沢山あるフレットのうち1本でも打ち方が悪いと、0点になります。

ネックに角度が戻ると、ジョイント部の指板が下がりますので、板を足して厚みを付けて上げます。

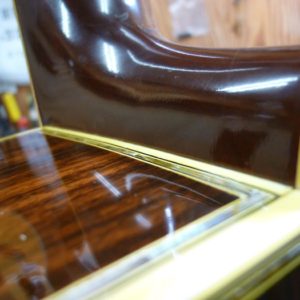

よく書いていますが、ヒールの接地面の接着は重要ではありません。

ですが、きれいに超したことはありません。

詳しいことは過去の記事から読んで頂ければ幸いです。

ブリッジプレートもボールエンドが穴に潜ってしまわないようにきれいに修正しました。

この時代のGibson は正直あまり人気がありませんが、この時代にしか無いスタイルなので、貴重であることは事実です。

Gibsonの名誉の為に時折書きますが、今回も書いてみます。

この時代のGibsonは、鳴りが悪いとか、やれ何が悪いとかいろいろと酷い言われようですが、60年代までのギブソンと比較すると、確かにGibsonらしさはかなり薄まっていますが、オール単板で60年代後期と比べて鳴りも豊かですし、決して悪い音では無く、良い音と言えます。

60年代に至っては、スペックがごちゃごちゃなギターがあったりするので、テキトーに作っているイメージがあるのかもしれませんが、木工技術などはMartin等より優れていると思っています。

もしグレッチがレスポールのギターを「うちでつくるの?」「じゃ、がんばる!」なんて事になっていたら、”レスポール”と言うギターは絶対にグレッチの技術では出来上がっていなかったろうと思います。

色んな紙媒体から個人のサイトまで、見てきたように書いてありますが、鵜呑みにせず「ふ~ん。」と一旦横に置いて見る事が大事です。