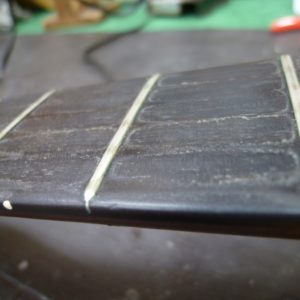

※フレットバインディングと言うのは、ギブソンギター等に見られるフレットの延長のようになっているバインディング

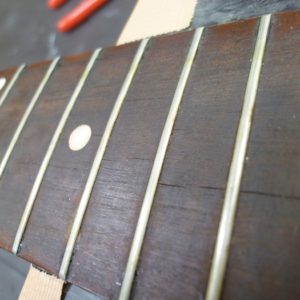

※オーバーバインディングは、画像のようにフレットがバインディングの上に乗ってる一般的な状態

当然ですが、フレットバインディングでリフレットしたいと言う人は今までいない。

フレットバインディングと言ってもフレットとバインディングが一体になっている訳では無いので、時間が経ってバインディングが痩せてくればフレットとの間に隙間や段差が出来ます。

特に1弦側は、弾き方によってはその隙間に弦が当たった場合、パチパチ音がしたり、弦が挟まって演奏不可能になります。

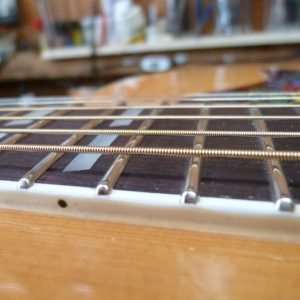

今思い出して、同じ画像をもう一回貼り付けてますけど、こちらのオーナーにリフレットをすんごい褒められちゃった。

頻繁に褒めて頂く事はあるのですが、もういいから。って言うほど、今まで出したどこよりもいいし、SNSでもみんな褒めてるって。

私、そんなの目撃した事ないので、かなりお世辞が入っていますが、それにしても褒められるって言うのは嬉しくて、人を幸せにしますな~。

うちのお客さんは、ホントにいい人ばかりで助かります。

長年やってきましたが物理的に無理な場合は除いて、完全拒否した人は一人。

レストランでもどこでも、どちらが上では無く、対等と言う事をわきまえている大人がうちのお客様。

この一人は酷かった、なんだかんだ言って、最後にやっておけと置いて行こうとしたので、ギターをドアの外に出しても帰ろうとするから、「落とし物で綾警に持って行くから、取りに行って下さ~い!」と、叫びましたら戻って来て「な、なんでそんなことするんだ!」と言って、幸いそれきりです。