ブリッジ

ブリッジ剥がれ修理 / Martin C-1R

見慣れた人なら、今回はクラシックギターのブリッジ剥がれね。

と言う感じでございます。

クラシックギターであれば張力もフォークギター程無いのだから弦も貼りっぱで大丈夫でしょ。

と思っていますと何かしら不具合が出ます。

クラシックギターでも張力は60Kg位は掛かっていると思いますので、大人がぶら下がったと同じ位の力が掛かっています。

製造上不具合があった場合は、「ちゃんと管理してたのになー。」という場合もあると思いますが、気に入ったギターなら仕方ないとあきらめて修理しましょう。

ネックの角度が狂っちゃったり何か変な事になるより、こういうのでしたら全然マシですね。

この後、このギターの画像がありますが、とても特徴のあるギターで仮にネック角度が狂ってしまったら、どうしましょ。

私に修理出来るのでしょうか、と言うギターです。

トーマス・ハンフリー(Thomas Humphrey 2008年没)という製作家の方とMartin のコラボレーションらしいです。

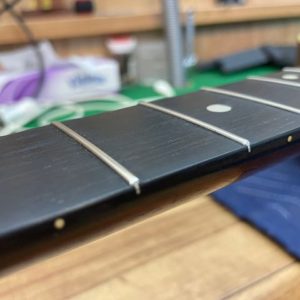

レイズド・フィンガーボードを考えた人でこれが、音響上、演奏上とても優れたギターと言う事です。

確かにクラシックギターの演奏者は、12フレットジョイントのギターで16~7フレット位まで普通に弾きますから、そのポジションは楽だろうと思います。

世の中には天才的な人が沢山いるものだと思います。

沢山売れた商品を考えた人は天才で、あまり売れなかった商品を考えた人は凡才、そんな風に思ってしまいがちです。

でも良いか悪いかなんて、好きか嫌いかで左右してしまうものだと思っていますから、「ありゃ駄作だったなー。」なんて物でも好きな人にとっては「なんでこれの良さが分かんないのかねー。」となります。

私が昔仕事でお世話になっていたOvaiton 等は最たるものでじゃないでしょうか。

いっぱい売れましたから成功は成功ですが、嫌いとはっきり言う人も多いと思います。

私達やお店の人たちは客観的に意見を述べているつもりでも意外と好き嫌いの感情が何となく入っている事もあるんじゃないでしょうか。

ですから、楽器屋へギターを買う事を決めて行く方に多いかと思いますが、出来るだけ良いもの、良い物をとプロの意見を求めがちになりますが、「これが好き!」と言う直感が1番大事だと思います。

楽器は買いに行くものより、出会ってしまったものの方が遥かに自分にとって良い物ですから、良い物を買いには行ってはいけません。

何故ならそこ以外にもっと良い物があるから。

時々楽器屋に見に行って触らせてもらってください。

いずれ一期一会の出会いがあるはず。

フレット交換&ピックガード矯正 / Martin D-28 (1950)

先日NHKで福山雅治さんが所有する1940年製D-45をマーチン本社に修理依頼するという企画を軸として、マーチンの歴史や本家としての伝統を重んじる気概やこだわりを紹介する番組が放送されていました。修理方法や引退したマーチン職人の「計測は2度、切るのは一度」という言葉など印象的でとても興味深く、勉強になりました。

僕の師匠のさらにその師匠にあたる大先輩が何十年も前に本家マーチン社でその伝統的な修理方法を学び、日本に持ち込んだ、という話を皆川氏から聞いたことがあります。マーチンのスピリットが日本で世代を超えて受け継がれ、そしてちゃんとこの僕自身にも受け継がれていると思いました。自分ももっと経験を積み、学び、そして技術を磨き、それを次の世代に伝えることの大切さなど、勝手にその壮大な使命を感じました。

番組後半に福山雅治さんが「この貴重なギターを僕が所有することで、この音をレコーディングやライブを通して皆さんとも共有していきたい」的なことを言っていたのがとても好感が持てましたね!

ということで最後は少し話が外れてしまいましたが、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

ブリッジ剥がれ修理 / Martin D-28

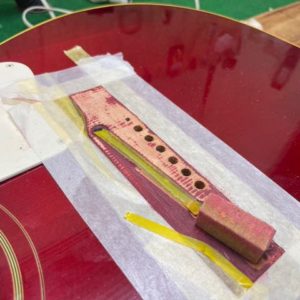

いつも言っておりますが、ブリッジは反っていますので接着面は合わさるように整えなければなりません。

古い接着剤は掃除する事は当たり前ですが、そのままの面では隙間は隙間のままです。

オールドギター好きはどうしても「ハカランダ」「ブラジリアンローズ」この2語に反応しがちです。

材料的には柾目の方が貴重で珍重されますが、なぜか私達位から少し上の世代の方は板目が好きと言う方が多い気がします。

柾目の場合、杢目が整い過ぎていて面白くないというか、かえって綺麗さが半減しているというか。

その反対に板目は、このハカランダ特有の分かり易くうねうねした杢目に美しさを感じ取る人が多いのですね。

私も板目は美しいと思います。

ブリッジ剥がれ修理 / Gibson Dove

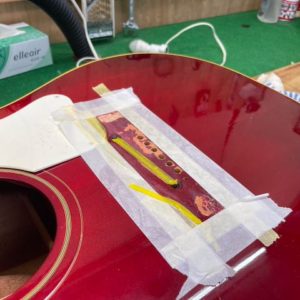

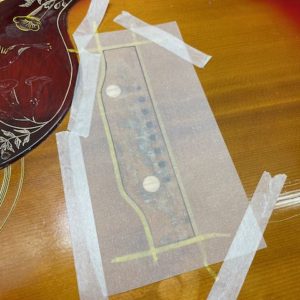

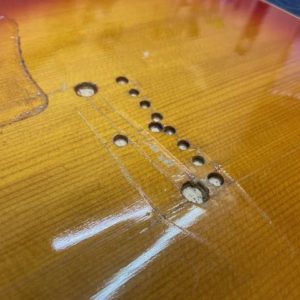

ブリッジを剥がす際にヘラを差し込んで剥がしていきますが、その際に周りが擦れてしまわない様にマスキングテープを貼っています。

ブリッジを貼り直す必要があるか否か、どの修理に関してもそうなのですがオーナーや修理屋によって少し違ったりします。

ちょっと隙間が見つかったら貼り直す人、隙間はちょっと位で心配いらないのなら様子見、もしくは応急処置程度、剥がれている場所で決める人等々、判断が分かれます。

私の場合はちょっとなら剥がさないをお勧めして、あとはオーナーと相談と言う感じです。

「それならまだ修理はしなくていいか!」

「折角の機会だから修理しますわ。」

と、どちらかになります。

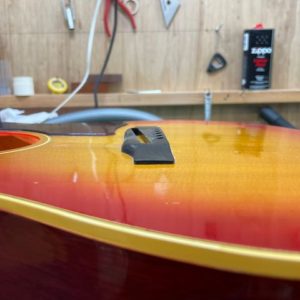

こちらのDoveは「剥がさなければなりませんね。」の雰囲気だったと思います。

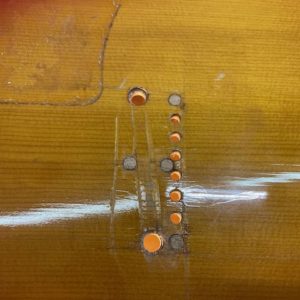

貼り直す際は、両面(トップ側、ブリッジ側)を整えてから貼り直します。

剥がれているブリッジは反ってしまっている事がほとんどなので、きれいにしただけでは密着しないのです。

それを踏まえますと、剥がさず部分接着する場合はクランプなどで圧着するのはあまり良い方法とは考えておりません。

歪んでいるものを無理やり押さえつけているのですからまたすぐ剥がれて来てしまう可能性があります。

その場合は圧着せずに、隙間を充填する形で接着します。

充填ですから対応できる状態には限度はあります。

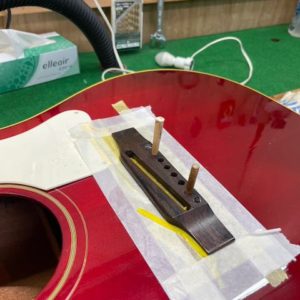

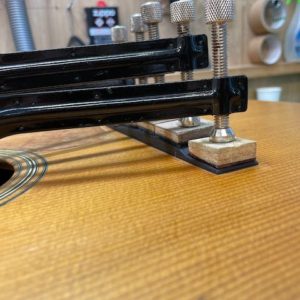

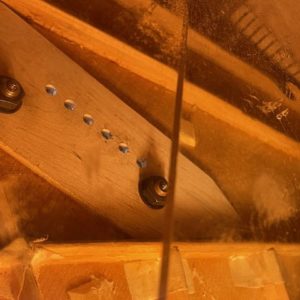

このクランプの仕方は昔から変わらずの方法です。

最近では、専用のジグを考えて使っている方や、なんかバキューム式と言うのでしょうか、そんなのも見たことがあります。

剥がす際の温め方も現在では、ラバーヒーターが主流になって来ていますが、うちでは昔ながら同じ、ライトで温めています。

大分前にラバーヒーターメーカーにオーダーしようと相談した所、わざわざここまで来て頂いていろいろ教えて頂いた事があります。

その結果、その使い方は危ないのでお勧めは出来ません、との事でそれ以来相変わらず昔のまま、今に至る。と言う感じです。

何しろ熱がすごくて、密着されていない部分は異常発熱するので、非常に危険との事でした。

使ってらっしゃる方々は、どうやっているのかしら。

その時は、ブリッジプレートを温める物をオーダーしたかったので、そりゃ考えてみれば危険。

新品のようにまっさらで密着していないとは言え、ある程度密着しているのに、あるったけのバカ力でクランプを掛ける人がいます。

馬鹿力を使ってはっ付ければ強く付くと考えるのでしょが、ちゃんとつくか否かは、貼る前の段階にあります。

なので、これと同じで部分接着の際も、力で貼り付けてもだめなのです。

ブリッジ交換 / Gibson Humming Bird

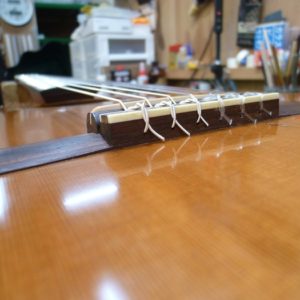

ノーマルサドルの方がピックアップも選ばないので使い勝手はいいかもしれません。ただ個人的にはアジャスタブルサドルのGibsonサウンドが好きです。

最近は弦高を調節できるというメリットよりも、アジャスタブルサドルのサウンドが好きだから、という理由で選んでいる人の方が多いのではないでしょうか。「パーカッシブ」な音ってヤツです。

ブリッジの接着面(トップ側)の塗装が剥がされていないので「プラスティックブリッジっだったのでは、」と言っておりますがプラスティックブリッジでは無く、木のブリッジが貼ってあった跡ではないかと、私思います。

書き足し…皆川。

確かに。ボルト跡がないのでこれこそ塗装の上からブリッジを接着してたパターンですね!失礼しました(>_<)

書き足し‥ 山口。

ブリッジ剥がれ修理 / Martin OOO-28

ブリッジの接着面に隙間ができてしまったら貼り直さなくてはなりません。

隙間がわずかでしたら、部分的にそこへ接着剤を差し込んでやるくらいで良いと思います。

判断は感覚的な所ではありますが、隙間がある程度あるなら剥がして貼り直します。

温めて、隙間からヘラを差し込んでいきますが、周りにこすり跡が付かない様に適当にマスキングします。

過去の画像ではマスキングをしてないものがあると思うのですが、それは撮影の前にマスキングテープは剥がしている為です。悪しからず。

ブリッジは、ただ貼り直せばよい訳では無く、当然ですが調整し直してから貼り直します。

先ずは古い接着剤を取り除きます。

剥がれていているブリッジは、反り上がって隙間が出来ているので、剥がさず部分的に接着する場合はいくら押さえつけても(圧着)しても貼り付くわけが無いのです。

その場合は圧着せず、接着剤は充填して接着します。

底は平らに調整しますが、ものによってはフラットトップのギターでもトップの反りに合わせなければきれいな接着が出来ない場合もあります。

そこはケースバイケースでございます。

いつも最後に全体を撮って終わるのですが、今回はボディの杢目も美しいので、バック側も。

最後はいつも同じ画角で全体を撮影して終わりにする理由がありまして、画像データが順番関係なく撮り重ねていきますので、全体を撮って終わりのしるしをつけないと、この修理はどこまで画像があるか分から無くなってしまう為、最後は同じ画角で「このギターはここまで。」と印を付ける為です。

そして各画像も比較が出来るように、どの修理の撮り方も同じ画角なので余計に分かんなくなってしまいます。

メモリカードをいくつか使い分けるとか、カメラを2台使い分けたりと、やってみたことがありますがいずれにしても面倒なのはあまり変わりなく、私のようなIT機器音痴には苦行でございます。

ブリッジ交換&ネックリセット / Gibson J-50 1960s

スタッフの山口です。

前回と同じギターの修理、今回はブリッジ交換とネックリセットのコンボです。画像も多いのでサクサク行きましょう!

・・・

その前に謎のゴツすぎるブリッジプレートを発見してしまい、、、。急遽こちらも対応することになりました。

Gibsonでも特に人気のある年代のナイスギターです。最近は値札をぶら下げるなり、すぐに売れてしまうようで価格も上がる一方。ギターに限らずですが、「ビンテージ」と言われるモノは基本的に数が増えることはありませんので、リーマンショックのような事態や大恐慌にでもならない限り中々値段が下がりません。ワインは飲んでしまったら無くなってしまいますが、ギターは弾いてもフレットが減るくらいですし、実用性のあるビンテージ楽器は資産としてもとても優秀だと僕は思います。それに気づいた人たちが買いに走ってるのでしょうか、、本当に手が届きにくい(届かない!?)ものになってしまいました。

それでもアコギはエレキギターに比べたらまだまだお買い得感がありますので僕も引き続き目を光らせてアンテナを張っていたいと思います( ̄∀ ̄)

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

アジャスタブルサドル戻し Gibson J-45 BLK(1969)

当時はきっと色々な事情があって都度仕様変更がされていったのだと思います。単純に構造的改善を求めた結果だったり、経済的な事情であったり。きっと今現在も進化し続けているのだと思いますが、結局売れ筋は60年代までのリイシューモデルばかりで「古き良きGibson」なんて言われたりするのはメーカーとしては心苦しい部分もあるかもしれません。

ちなみに師匠の皆川とよくリイシューモデルがほとんど無い70年代のGibsonは過小評価され過ぎているという話をします。ネットで調べると酷い言われ方をされている記事や知恵袋が散見されますが、それらに囚われずに一度心をフラットにして弾いてみればとても良いギターだったりします。

自分が弾きやすくて音が好きで弾いていて楽しいのであれば、たとえそれが10,000円のギターであってもベストギター、「運命の相手」なのだと思います。なるべく情報やウンチクやアレコレなどに囚われずにギターと向き合っていきたいですね。

でも確かに古いギターは「おおー!」となるものが多いのも事実です。それはきっと木製楽器の宿命かもしれません。

ベリーブリッジとアッパーベリーブリッジのことを考えていたら話が全然違う方向に行ってしまいましたが、、今回も最後までありがとうございました。

トップ矯正&ブリッジ交換 / Gibson B-25

プラスティックブリッジは60年代前半しか作られていませんので貴重といえば貴重ですが、何かしらの問題が多いためにGibson社も復活させないのではないかと思います。

なので割れたり変形していて演奏に問題がある場合は今回のような修理にならざるを得ません。もし今現在綺麗な状態もしくは演奏上問題ないのであれば保管状態に気をつけて、すなわち演奏していないときは弦を緩めてあげる事をお勧めします。しつこいようですが・・・( ´ ▽ ` )ノ

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。