最近はギター以外の修理は、すすんでやってはおりませんが、ギター以外も時折依頼があります。

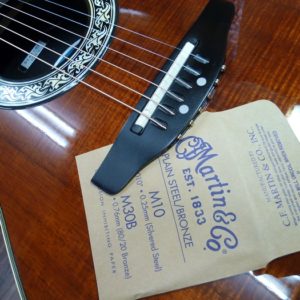

ウクレレの弦が抜けてしまうので、以前の記事(H.Pかアメブロ)の様にギターと同じ形に作り変え交換。

形は難しい事は出来ませんので、お任せでやらせていただきます。

これはハカランダ(ブラジリアンローズ)と言う材。

材木の判別はとても難しいのですが、このハカランダは削った時にはっきり分かります。

とても甘く、それこそローズのような香り。

インディアンローズなどでは、ひとつも良い匂いなどしません。

ハカランダがバラ色の香りだとすれば、インディアンローズは茶色い匂い。

これら以外にもローズウッドの呼び名が付く物が幾つかありますが、昔はカタログ上、ローズウッドと言えば、ハカランダ(ブラジリアンローズ)のことでしたので、杢や材質、香りもこの魅力溢れるローズウッドの様に、似ている材を見つけて、出来るだけ ”ナントカローズ” にしたかったのだと想像します。

ローズウッド以外にもマホガニーも同じ様なことがあります。

本物のマホガニーは現在では、ホンジュラスマホガ二ー(Swietenia macrophylla アメリカンマホガニー)だけ。

キューバンマホガニーも枯渇してしまった本物のマホガニー。過去5世紀に渡り、無差別な過剰伐採によって現在は資源としては見ることはなく、古い家具なのでしか見ることはないらしいです。

マホガニーの名が付く物は他にもありますが、仮に人間に置き換えてみると、外国の人から見れば「あれは、ファミリーに違いない。」と思われても、当人同士は言葉も通じず、

「君、誰?」と言う、可能性としては、大昔、母国を出て行ったひーじいさんの、じいさんさんの子孫?くらい遠いのでは。(と、想像しています。)

様々な業界でも、都合よく呼び名をつけている物も沢山あるのではないかと想像してしまいますが、でもそうしないとコスト的に新しい物を作り続ける事が出来なくなってしまいますから、時代時代で良いものを見極めて行く事が大事なのかもしれないですね。