預かる時に言ったもん! きれいに直んないですよ。って。

ならば、私なりにやるしかないんです。

今までもいろんな修理資料を本や、パソコンで見てきましたが、みんな上手くてどうやっているのか分からないのですが、あーやって仕事が出来る人はいい修理代取るんだろうな、とは想像がつきます。

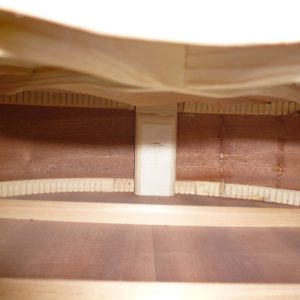

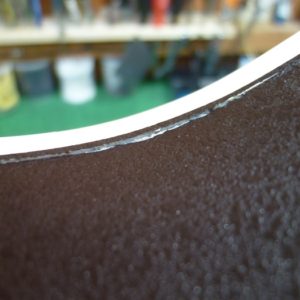

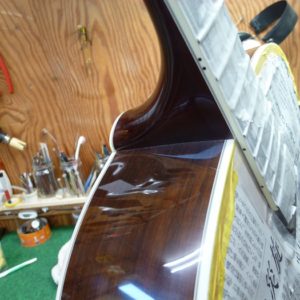

単板ボディであれば戻せたところで勝負あり!になるが、このギターは合板ボディなのである程度戻せたとしても削って整形する事がほとんど出来ないから戻しても意味無いか…。割れてる部分は交換しないと…。

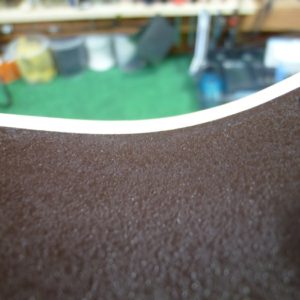

! 表面だけはぎ取って、変えればいいんでない? 合板なんだもん。

ひらめいちゃったな~!と思いましたが、完璧に密着させないと出来上がった後、浮いてる所は押すとプカプカ、フニフニ、してしまいます。

でも、もうそれしかアイディア無いので、それでいきます!

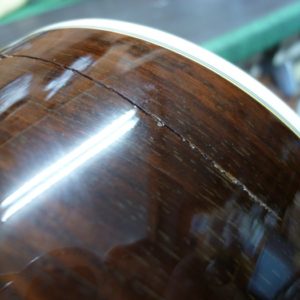

この方法は、やった直後は達成感に満足するのですが、翌日見ると気持ち悪くなります。不自然過ぎて。

やった直後は「うまいな~。」と自画自賛出来ているのでその場合は、冷静に見てはいけなかったのだと思います。

「こんなことにあんなに時間をかけたのか…」と、昔2~3度やった記憶があります。

ですので杢目を描き込む修正は一切やらなくなりましたが、なんでも経験しておくものだと思いました。

その時の教訓が多少生きたと思います。

「こんなもんでしょ。」と思えば諦めつくし、意外とよく見えます。