スタッフの山口です。

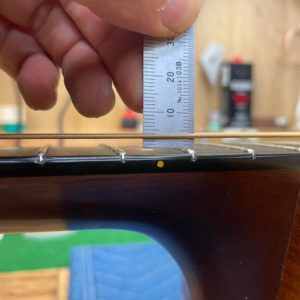

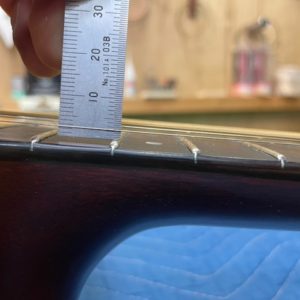

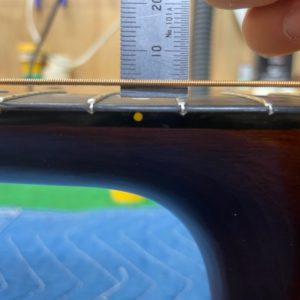

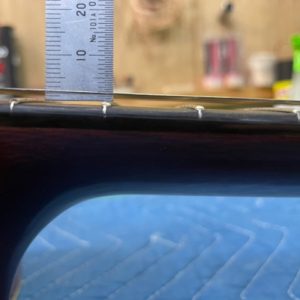

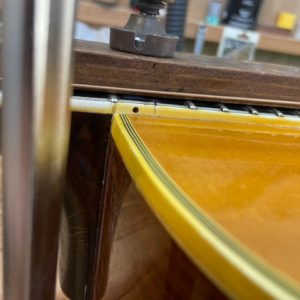

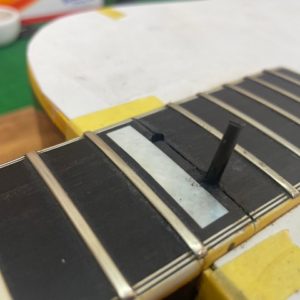

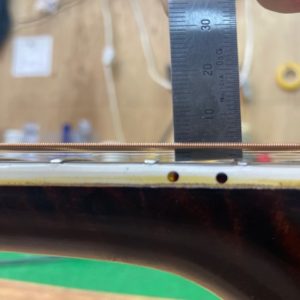

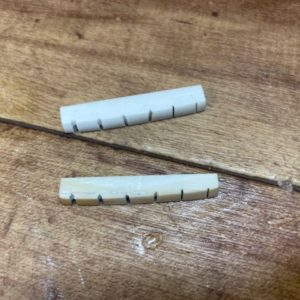

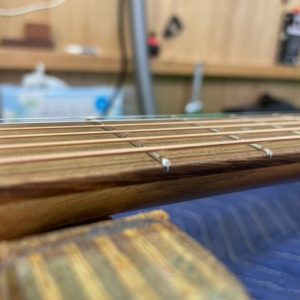

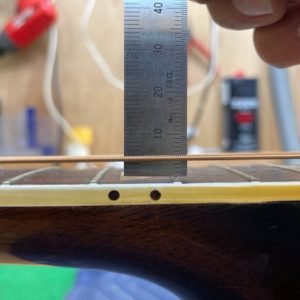

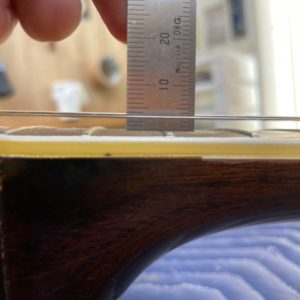

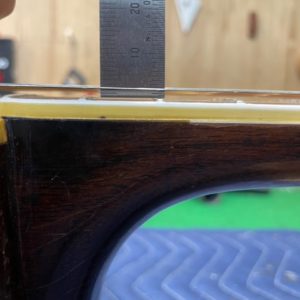

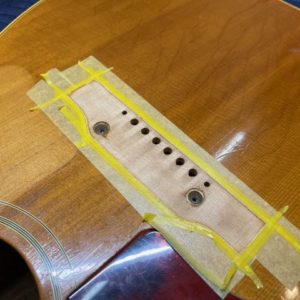

今回は昨今話題のブランド、Futraのエレキのフレット交換です。ニッケルシルバーからステンレスにしたい、指板Rを9.5inchから12inchに緩やかにしたい、との理由で交換です。通常フレット交換は「すり減って背が低くなっているから」という理由で依頼を受けることがほとんどですがこういったイレギュラーな理由でももちろんOKです。

R出しのできるサンディングブロックについて道具の利点と欠点のことを書きましたが、、自分のこれまでの経験から得た感覚、道具の精密さと性能、対角にあるこの2つのバランスをうまくとって作業することで仕上がりに大きな差が生まれると思います。

どちらかに偏ってはあまり良い結果が得られないことが多く、その道具の良いところだけを利用して、欠点を自分の人間の感覚で補うのがベストに繋がるのではないかと思います。これは師匠の仕事から学んだことの1つです。

道具や機械の性能を100%信じてそれに任せるのではなく、そこに人間の知恵と感覚をプラスしてコントロールすればもっと良いものが生まれると思うのです。

けれど限りなく100%近く信じられる道具を見つけたときは、とっても嬉しくてテンションが爆上がりしちゃいますね。

今回も最後までありがとうございました。