修理実績

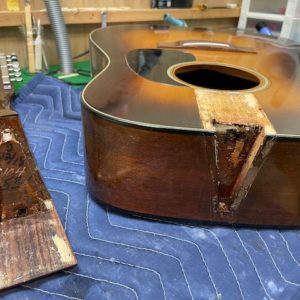

ブリッジ剥がれ / Guild F-40

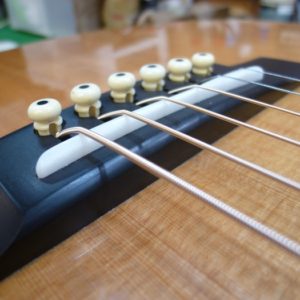

分かり易く剥がれています。

これ位剥がれていれば簡単に剥がれてくれそうですが、油断して行ってはいけません。

言い換えれば、こんだけ剥がれていて外れなかったんですから、慎重に抜かり無く行って損は無いです。

結果、簡単でした。

それなら尚良。

ブリッジを剥がすだけでもGuildのようにある程度修理経験のあるブランドならいろいろ分かっているので困る事はあまり無いのですが、分からないブランド等では、「何でこれで取れないんだ?」とか、剥がす為のヘラが中々思うように入って行かない等、あせったりイラついたりしない様に出来るだけ下調べします。

ブリッジならまだしも、ネックを抜くとなると大掛かりなので途中で疑問が湧いてしまうと大変です。

下調べをしたにも関わらず緩む気配がなかなか来ないと、「間違えてるのか?私…」そうなると結構あせります。

私、せっかちなもんですから、出来るだけあせらない様に心掛けて行かないといけません。

たまにマイペースだ。と言われますがそうではないんです、そう言われるように努力しているのです。

ブリッジの底面とブリッジが乗るトップ側の凸凹を修正して貼り直しますがGuildにありがちなのは、トップの状態によってはクランプしても全面が密着せずに両サイド(ウィング部分)に隙間が出来てしまう事があります。

その場合は、アーチトップギターのブリッジベースを合わせる要領でブリッジの底面を修正します。

いい感じで出来ましたが、これで直ったからもー大丈夫!では無く、日頃の管理は弦はしっかり緩めておきましょう!

緩めるのは…半音1音?そんなことはどうでも良いのです。

しっかり緩んでいれば良いのですよ。

ブリッジ剥がれ / Crafter MD-70-12

但し塗装が下地に密着していない事がありますので、その場合は取り除く必要があります。

エポキシ系の接着剤は接着力の強さに加え、硬化しても質量が変わらず段差のある部分も接着剤が充填され非常に強力な接着力があります。

その中でもアラルダイトは昔から1番信頼しているブランド。

但し、昔からの定番のスタンダードが廃番になってしまい、それに近い品番の物を選んでいますが価格が倍、容量が半分になってしまい、実質値段が4倍になってしまい、カートリッジ式になりそれを使う専用ガンもまたいい値段がしたのですが、それで何とか使い続けていますが…

今まで仕入れてたお店で取り扱いが無くなってしまい、メーカーに問い合わせても要領を経ないので、この先はあるだけ使ってしまったら今後アラルダイトは使えなくなってしまうかもです。

30年も使ってたから、代わりは何にすればよいか…

他のメーカーだって進化していると思うのでアラルダイトでなくても大丈夫かと思うのですが…

やはり安心感が私の中では全然違うのです。

何とかならんかな~…

Ovationもタイトボンドや他の類では難がある為、アラルダイトを使用します。

Ovationの場合は塗膜が分厚過ぎてエポキシ以外では、いろいろと無理なのです。

ネックリセット / Martin OO-18

ナット、サドル材のご指定が無ければ牛骨が基本になります。

理由としては、音が1番好きな事とナットサドルは基本牛骨と決まっていれば在庫上都合が良い為。

勿論ナットサドルだけの話ではありませんが、ナットサドルは音に多分に影響がありますので、選り好みがある人も多いかもしれません。

音は材料の値段で良し悪し変わるわけでは無く、材の質量と硬度で変わります。

元に付いていた材と交換する材の質量の差が大きくなれば音の変化も大きくなります。

軽い材料であれば音は明るく、軽く、サスティーンは短く、感じる傾向です。

重い材料であれば音は、サスティーンは長く、重く、暗い傾向になります。

これは主観で皆さん印象がそれぞれ違いますので、重い材の音がゴージャスと言う表現も当てはまるかもしれません。

但しこの考えで思惑通りに音が変わってくれるかと言えば、やってみなければ分かりません。

自分のギターで言えば、鳴りが悪く音も暗かったので牛骨からタスクにしてみてしばらく弾き込んでいたのですが、結局もっと良く無かったので牛骨に戻して、しばらくしてから大分鳴りが良くなったので再びタスクにしてみましたが、やはり私は牛骨が好いんだと再確認した次第です。

音をもっと明るくしたかったのですが、明るくなるより物足りなさを感じてしまいました。

ですので、ここまで書いといてなんでございますが、誰かが言ったり書いたりしてあるような音には必ずしもならない。と言う事です。

全ては主観ですので、鵜呑みにするべからず。

で、

答えは何処にもあらず、ご自身の感覚が経験に基づく正解そのもの(好み)でございます。

色んな情報がございますが、うちのブログも含めて参考程度にするくらいがよろしいかと存じます。

悪しからず。

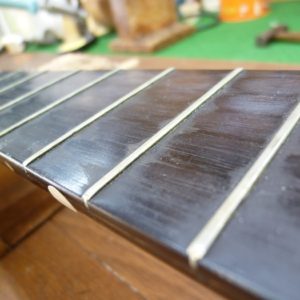

フレット交換 / tokyo violin industrial factory NO:50

クラシックギターは1~3弦がナイロンなのでフォークギターやエレキギターのようにフレットの減りが感じられない事が多い為リフレットの依頼も少ないです。

ですが画像を見ますとこれより、やはりフレットに高さがある方が弾き易いのではと想像します。

大たいのクラシックギターの指板はアールが無く平らなのですが、調整はアールがある指板より平ら指板の方が難しく感じます。

最初の頃は両サイドがちょっと下がっちゃったり、うっすらアールが付いてしまったりして、それを直すのがまた大変っだったのを覚えています。

意外と真っ平って難しいんです。

過去のブログも見て頂ければ幸いです。

詳しい事は分からないのですが、日本の古いメーカーです。

バイオリンや、ウクレレ等も作っていたようです。

この時代は色々なメーカーがあって時代と共に淘汰されていったメーカーのひとつだと思いますが、いずれ見る事が出来なくなってしまうかもしれないギターも多いのではないかと想像したりします。

知らない人にとってはただの古いギターですが、思い入れのある人にはその頃の思い出や匂いまでも思いだすものだと思います。

私もなつかしいものに出会うとときめいたりしますが、こうやってずっと使い続ける事はすごく好きです。

気に入った物を何年、何十年と直し直し使い続ける事が楽しみで喜び、そういう人も多いんではないでしょうか。

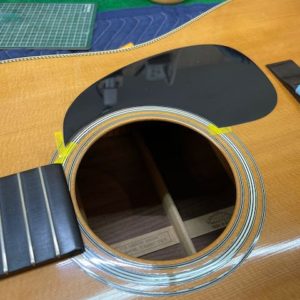

ピックガード作製交換 / D-35&HD-28

大きさがピッタリ決まったら水研ぎして磨いていきます。「元々ピカピカなのになぜ磨くんだろう?」と思われるかもしれませんが(僕も初めて皆川氏に教えてもらった時は思いました)そのままだとまるで買ってきた黒い下敷を切って貼っただけのような感じでオリジナルとは程遠い印象になります。ビンテージギターの場合は尚更、その違和感を感じます。

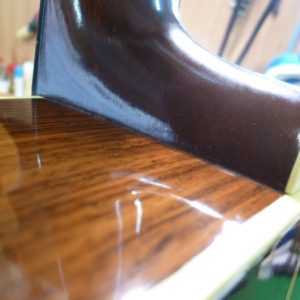

ネック折れ修理(塗装修正無し)/ VG KTR-ES w/bigsby

塗装がどれ位剥がれるのか、剥がれないのか、やってみなければ分かりません。

ヘッド正面の文字等、消えてしまう事が予想される場合はその旨どうするか決めておきます。

1消えても気にしない、2(デカール等入手して)再生する、3再生できない場合どうするか等。

塗装修正しない場合でも色が剥げずにきれいに仕上がったものを見て頂きたいのは本当のところなのですが、そればかりお見せする訳にはいきません。

塗装は修正しないのですから、ブランドや機種によって塗膜が厚かったり、薄かったり、無かったり、様々なケースを見て頂くには、このような仕上がり具合も修理例として貴重でございます。

へたっぴなホームリペアのように汚くなっちゃってるのは論外ですが、個人的にはこの

「直したぜ!」って感じは好きです。

ネックリセット/Martin D12-18

ネックリセット / Martin OOO-28

初めて当方のサイトにいらした方の為に、改めて何故ネックリセットをするのか書きます。

ネックの角度が狂ってしまった場合にリセットします。

ではなぜネック角度が狂ってしまうのか?

①ネックジョイントが緩んでヒールに隙間が出来てしまう。→ この場合は単順に製造ミス。

(製造ミスと言うより手抜き仕事の為におこる状態)

②チューニングしっぱなし、弦を緩めない為。→ 何故、張りっぱだとネック角度が狂うのか?

基本的にアコースティックギターのボディの構造は薄い板で出来た箱です。

フォークギターのレギュラーチューニングでは約70Kgの張力が掛かっています、大人がぶら下がっているような重さ。

どんなに考慮され強度のある材料で作られたボディでもチューニングされた際には、ボディのネックジョイント部は大なり小なり張力によって潰れている状態にあります。

この状況が進行した未来がネック角度の狂った状態です。

ですので、弦は緩めましょう!と大概の楽器屋さんは言います。

絶対とは言えませんが、狂わない構造にするにはソリッドボディのエレキのようにボディが詰まっていれば心配は少ないと思います。

何年に1度ネックリセットをしなければならないというような事を書いた文をどこかで読んだ記憶がありますが、決してそんな事はありません。

時計のオーバーホールの様に考えているのでしょうが、全くデタラメです。

弾き易く調整出来ればそれで良いのです。

あとはオーナー次第です。

弾き易いがオーナーが考える音響上、画像の様に「サドルに高さが欲しい。」等々。

ネックリセットをしたら、リフレットをしなければならないかと聞かれる事もありますが、それは状態や事情等によります。

指板かフレットの状態が悪い、もしくは両方の場合はリフレットが必要な状態だと言えます。

あとは近い将来フレット交換の時期が来るのであれば、この際やってしまえば当方の場合はネックリセットとセットにすればリフレットが割安です。

こちらのギターはリフレットは無し、すり合わせで調整。

ネックリセット / Martin OOO-16GTE Lefty cutaway

ネックを外した画像が撮れてなかったので、ずい分昔のブログなのですが過去のヤツを見て頂ければ幸いです。

https://www.m-guitars.com/blog/2009/

⇑

ダブテールジョイントと同じように蒸気を使って外しています。(現在は蒸気によるネック外しは行っておりません。)

折角、ボルトオンにしてるのに作る側しか利点が無いです。

直す側はかえって面倒にされてます。

ボルトオンは直す時にセットネックみたいに大変じゃないよ。

と言う為かと思っていました。

マーチンのボルトオンネックを知るまでは。

最初にマーチンボルトオンネックを外した時(外している時)は何で取れないんだろ?と焦った事を覚えています。

これはたまたま接着しちゃったんだ。とその時は思った事も覚えています。

そうじゃなかったんですね~。やってもやっても全部接着してあるんだから。

マーチンは他にも雰囲気が違うネックジョイントがあります。

ホント気を付けないと無駄に時間が掛かったり、失敗したりする原因になります。

またそれは追々。