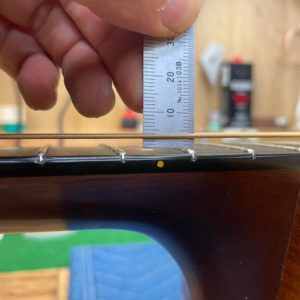

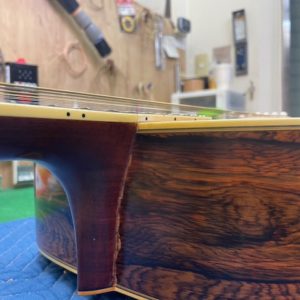

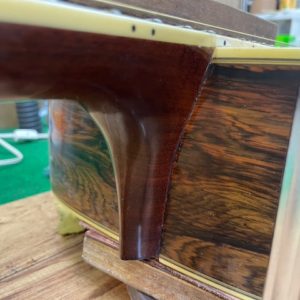

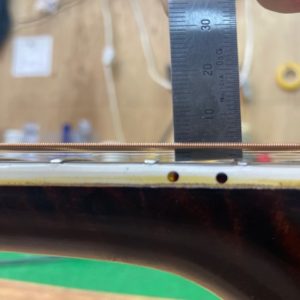

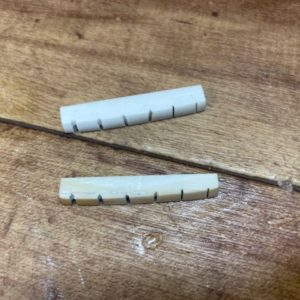

この多少形やバランスが悪くなっているブリッジを作り直して、ネックをリセットします。

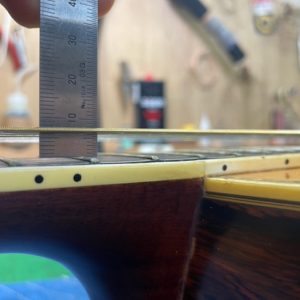

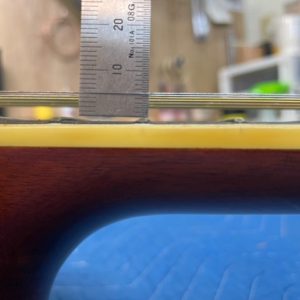

ブリッジが出来ましたら、ネックを外し、

綺麗にして角度を調整します。

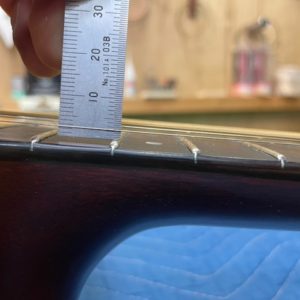

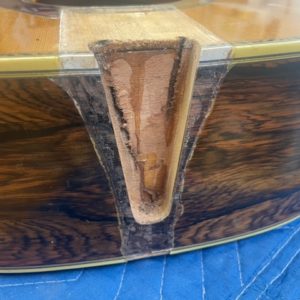

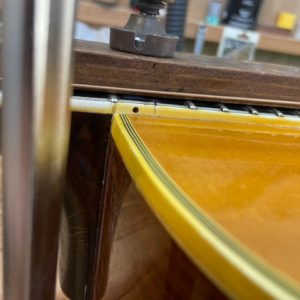

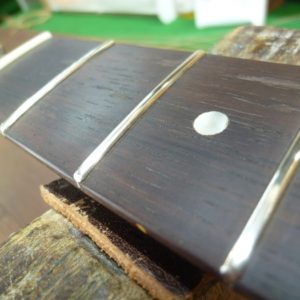

ジョイント内部に白いものが貼り付いていますが、紙きれです。

ネックをセットする際に絶対にヒールが浮き上がらない様にシムを挟んで調整しますが、シムに紙が使われています。

紙は木で作ったシムのように繊維が通ってない為、シムとして使う事は間違い(手抜き)です。

修理屋はおそらくこんなことはしませんので、Martin工場でやられた修理なのだろうと思います。

(Martinでは過去に紙をシムとして使っていた時期があります。)

過去ブログにいくつか掲載しております。

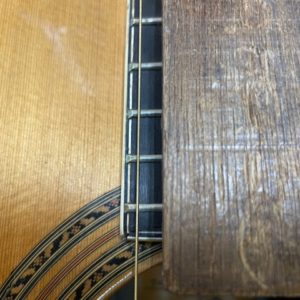

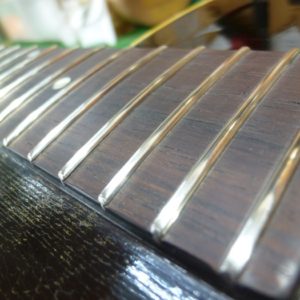

これだけ古いギターですと(1939年製)いろいろと修理が施されているのは当然ですが、修理者の中には真面目な人も不真面目な人もいろんな人がこのギターに関わって来たのだと思います。

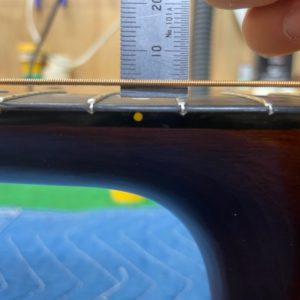

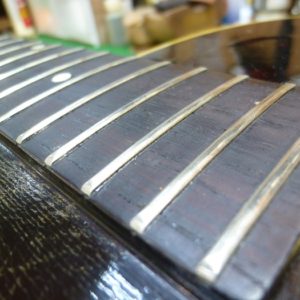

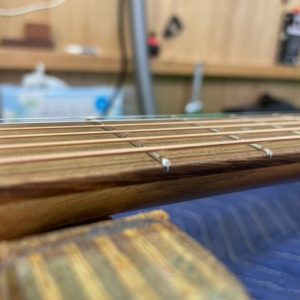

紙のシムであったり、指板裏にはスプルースで厚みを調整してあったり…

ローズ指板、マホトップですから指板に下駄をはかせるならローズ系、でなければマホ系が好いと思いますが、トップ側は他にもメイプルのような板でも補修してあったりもします。

こんだけ指摘しているのですから、どう綺麗にしたか見せろと言われると思いますが、大たい気持ちに余裕がない時は画像も無い事が往々にしてあります。

ご了承ください。

ハカランダ材はなかなか入手出来ません。

もう在庫は僅かになりました。

オーバーサイズでなければ好いですが、古いギターですからオーバーサイズであっても雰囲気は好いです。

昔、Martin工場に見学に行った方の話では、ブリッジ修理は剥がさず壊して取り外して、オーバーサイズのブリッジに交換する、と聞きました。

Martinで修理するのだから何やったって公式なのだろうと思いますが…

現在は価値観が昔と違い、すごく細かい事を言う人も居ますから流石にMartin工場もやり方は変わったのではないかと想像しますが…

でも、前にNHKで福山雅治氏所有の大昔D-45をMartin工場で修理しよう!(タイトルは覚えていません。)と言う番組で修理には関係ないヘッドの突板まで交換しちゃっていたような気がします。

私の勘違いなら良いのですが、見ていたその時は、「何やってんの?」 もしそうなら福山さんはどうだったのだろうか、テレビでなければ流石の福山さんでも怒ったのではないかと想像してしまいます。

オールドギターの醍醐味、価値はそれぞれではあるかと思いますが、古いパーツや塗装が残っているからそこににロマンがあるのに…、しかもぷりおーまーちんなのに。

今では流石に、私の勘違いだったろうなと思い込んでいます。

このギターの修理のリクエストのひとつが「ニカワ接着」だったのですがニカワの扱いは全く慣れていません。

それ故、慣れないものは安易に使わない方が良いので積極的には使わなかったのです。

十七、八年前にタイトボンドのフランクリンから出ているニカワ接着剤がある事を知り、これなら誰がやっても同じ接着力になると思い、頼まれていないのに1度だけMartinに試してみたことがあります、記憶が曖昧ですが他にも一回リクエストがあった際に使ったかもしれません。

その際に感じたことは、「固まらない、すごく遅い」この理由から、その後リクエストもないし全く使う事はありませんでした。

そして今回、やはりすごく遅いので調べてみれば、消費期限は2年であることを知り、流石に古すぎでしたので、新しいフランクリンタイトボンドニカワを入手してやり直し。

新しく買ったって消費期限は後6ヵ月しか残ってません、もう一回ネックを取り外して、「さー付けるぞ!」と思いましたが、思いとどまり。

他で硬化具合を観察してからにしましたが、やはりだめでした。

むしろ昔の方がまだまし、すごく遅くても何とか固まりましたが、今回は気温次第で硬化が進んだり戻ったりしてしまうのでとても使えません。

でありますので、当方ではニカワの使用は今後一切ありません。

その際は、ニカワの取り扱いを熟知された方にご依頼ください。

ただ不思議なのは調べた際の評価では、とても良いとダメが半々位だったのはフランクリンであっても何かコツがあるのか無いのか、分かりません。

当方の基本接着剤は、フランクリンから出ている「タイトボンド」です。

ニカワのように修理が可能で、ニカワより接着力があり、ニカワのように劣化もしませんし、とても固く硬化しますので音響への影響も優れています。

よろしくお願いいたします。

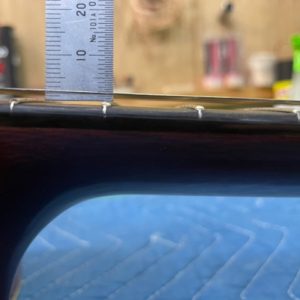

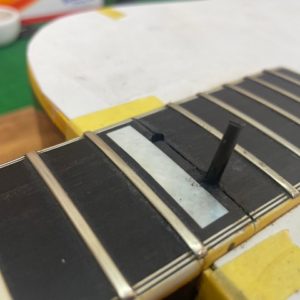

追加画像

一つ画像が見つかりましたので、追加します。

こいつが例のフランクリン タイトボンド、ニカワです。

指板の接着面にはメイプルやスプルースが貼られていましたが、平らに修正してネック角度も決まり、シムも調整が出来、全て準備が整い、今回はこのニカワでございます。

という画像。

今後このタイトボンドニカワは使う事はありませんが、本物ニカワを自分のギターで試してみたいなと思います。

その後、リクエストがあった際は、お答えできるかもしれません。