修理実績

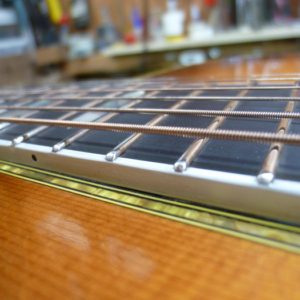

ネックリセット+リフレット / Martin D-45

ネックを外す際、以前は蒸気の熱を使って接着剤を緩ませていたのですが、その際に吹き出す蒸気がボディの塗装に当たって、外す時間の掛る幅の広いヒールのギブソンやギルドでは塗装が蒸気の熱で焼けてしまう事があったのです。

このヒートスティックなら蒸気のように塗装へ直接熱が加わらないのでとても良いと考えたのですが、やはり時間が掛る物では中からの熱でも影響が出てしまいます。(まだ1本しかやってないので、たまたま良くなかったのか分からない。)

いずれにしても幅広ヒールの場合は、塗装の修正込みで考えていますのでショックは大きくないのですが、蒸気を使った場合でも塗装にダメージ無く外せる事も多いので、毎回塗装が悪くなるのであればヒートスティックは使えないツール第何号かになるか、工夫によってナイスツールになるか。

幅広ヒールは細ヒールより修理預かりが少ないので、このヒートスティックが良い物か悪い物かの判断はまだ先になると言うところです。

これを見た同業者の方で幅広ヒールにヒートスティックを試した方の感想を是非聞かせて下さい。 こちらから

私がギターを覚え始めた中学生の頃、まだ家庭用ビデオ等はあったか無かったの頃、テレビでちょっとだけ映るこの方の手元を必死で見て、「おー。こーやって弾くのか。」とお手本にした方のギター。

なので、スリーフィンガーはフラットピックで覚え、ギターを弾くことで一番最初に影響を受けた人。

このギターを使っている印象はありませんが、今回のツアーで使ってくれたら幸せだな。

弦抜けブリッジ修正 / ウクレレ

当方、ほぼアコースティックギター専門の修理屋でございますが、たまにギター以外の弦楽器修理の依頼があります。

その中でもウクレレは年に何本かお預かりします。

ウクレレ修理の中でも割とあるのがこの、弦が(特に1弦)抜けてしまう不具合。

そうなった場合は、当方のサイトの修理例にならって(ギタースタイル)に交換希望のご依頼がほとんどですが、今回は交換せずに修正します。

削れてしまっている部分を削り落として、同じ種類の木をはめ込んで調整します。

ネック折れ修理(塗装修正あり) / Orville LP

しっかり直っていれば良い場合(塗装修正無し)、出来るだけきれいに仕上げたい場合(塗装修正あり)二通りの見積もりを出します。

今回は、出来るだけきれいに仕上げるプランで仕上げます。

借り物をやっちまった、とのこと。

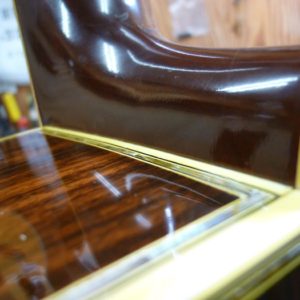

ネックリセット / Larrivee L-09

ボディ割れ修理 / Larrivee L-09

バックを外して修理する事も考えたのですが、修理(私)の鉄則は面倒くさくしない。

面倒くさくしてしまうと費用も時間も余計に掛ってしまいますし、第一にバックなんぞ外したら面倒くさいです。

わざと面倒臭くしてやる人も多いですが、それはそれ。千差万別の流儀や美学があります。

幸い力木も定位置にありますし、出来るだけ元のまま修理します。

バックを外すのは、以前に紹介したSJ-200のような状態で、やむを得ない場合。

トラスロッド交換 / Harmony H1260

ロッドを交換する為にまず指板を剥がします。

錆びた鉄芯が直に指板に触れています。

ロッドエンドにはエンドブロック等無いので、ロッドエンドを下に折り込んであるのでしょう。と思いきや、この錆びた鉄芯が埋木代わりでその下にロッドが埋まってました。

取り出した左側が埋め鉄(埋木代わり)で、右側が上下逆においてしまいましたが、ロッドエンドっぽいのがナット側、エンド側は何も付いてません。

どこも固定している部分がありませんが、ナット側にあったのだろうト想像する以外ありません。

しかも溝がたわんで無くほぼ真っ直ぐなので、反りは修正出来るわけ無いと思ったのですが、もしかすると、ネックが反った時にはロッドも一緒に反るから、そしたら締めてまた真っ直ぐにする、と言う考えかな。

そんな事、出来るのかな。

ゴムじゃないんだから、そんな引っ張れないし、ロッドエンドが留まって無いんだから・・・押すのか?いやいやいや押したら余計に反っちゃう。

・・・私の頭では分かりません。

ネックリセット / Harmony H1260

このヒートスティックを試した1番の理由は、蒸気で塗装を傷めない所です。

Martin 等もそうですが、このような細いヒールのギターでは蒸気を使っても塗装を傷めてしまうほど時間は掛らないので、以前の方法で全く問題無いのですが、幅広ヒールのGibson やGuild 等のネック外しの際に有効なのでは、と考えたわけです。

ですが、幅広ヒールの場合いずれにしろ時間は掛るわけで、ヒートスティックにしてもこれはこれで弊害があることが分かり、何らかのコツを掴まなくてはならないので、もう少し研究するか、元の方法に戻すか、悩みどころです。

改善できなければ、元の蒸気外しの方が安全。

ネックリセット、リフレット、他 / Gibson J-45 70’s

この時代のネックポケットのデザインはこんな感じ(↑画像)です。

どのメーカーも同じですが、強度を出そうと色々と考えてデザインされています。

基本的構造がアコースティックである以上、素材や理屈的に強度が上がっても管理上、弦は緩めなければ、不具合が出る確率は高くなります。

こちらのサドルの高さは狙い通りの高さ(弦高・1弦・・・1.7~1.8mm・ 6弦・・・2.4~2.5mm)に収まりました。

ネックリセット、リフレットする場合は、色々と予測を立てて考えなければなりません。

過去の修理で1弦側のサドルの高さは良かったのですが、6弦側が低く、6弦側をもっと出すと1弦側が出過ぎの感じになってしまいます。

ブリッジの1弦側と6弦側の厚みの差が大きい場合にこうなる事があります。

この時の修理は、全部調整し終わり、きれーに拭き上げて、新しい弦を張ってから、最後まで悩んで、泣く泣くネックを外してやり直しました。

この場合は、1弦側は多少出過ぎても仕方なし、と決められず、1弦側、6弦側両方とも、丁度良い案配にやろうと欲張って(出来ると過信して)計算できなかった頭の悪さが出た結果でした。

他にはネックのねじれやボディの歪みでネックがねじれの方向に傾いた状態になりバランスに大きい差が出来たり、左右のバランスが逆になる事もあります。

前に上手くいった事は、上手く行く確率は高いですが、果たしてそのまま当てはまるかどうか、良く考えないと失敗します。

ネックの角度狂いはほぼボディの歪みが原因で起きる不具合で、力木等のハガレは修正出来てもボディの歪みまでは戻りませんので、ギター毎にポイントが異なる事が前提になります。

Gibsonの名誉の為に時折書きますが、今回も書いてみます。

この時代のGibsonは、鳴りが悪いとか、やれ何が悪いとかいろいろと酷い言われようですが、60年代までのギブソンと比較すると、確かにGibsonらしさはかなり薄まっていますが、オール単板で60年代後期と比べて鳴りも豊かですし、決して悪い音では無く、良い音と言えます。

60年代に至っては、スペックがごちゃごちゃなギターがあったりするので、テキトーに作っているイメージがあるのかもしれませんが、木工技術などはMartin等より優れていると思っています。

もしグレッチがレスポールのギターを「うちでつくるの?」「じゃ、がんばる!」なんて事になっていたら、”レスポール”と言うギターは絶対にグレッチの技術では出来上がっていなかったろうと思います。

色んな紙媒体から個人のサイトまで、見てきたように書いてありますが、鵜呑みにせず「ふ~ん。」と一旦横に置いて見る事が大事です。

フレット部分交換 / 古い国産ギター

リフレットは、基本的には全交換ですが、リクエストにより部分交換もいたします。

こちらのオーナーの場合、ハイポジションでの演奏はあまりしないとの事、でありましたが、7フレット、8フレットををまたいで弾く時は、さすがに違和感はある様でした。

部分交換では、全交換より安くは上がりますが、指板調整が無くフレットも5~7本程度の交換ですので、感覚的に割高になります。

演奏上、違和感は出来るだけ感じないよう古いフレットに雰囲気を合わせますが、新しいフレットをこれだけ低い古いフレットに合わせて削ってしまう訳にはいきません。

ナットは新しい第1フレットに合わせて作り直しますので、ハイポジションでの弦高はローポジションでのバランスより高く感じます。

このような理由から、リフレット(指板調整、フレット交換、ナット交換、他調整)は、基本的に全交換になります。

勿論、やってみてあまり違和感を感じなく出来る事もあります。

元のフレットが高い低い、太い細い、ありますが、低いフレットの場合の部分交換は、こちらの感じになりやすいです。

リフレットの際の基本作業以外のリクエストで他には、「指板面を現状維持でフレット交換したい。」「ナットを交換しないで元の物を使いたい。」等、出来る場合、出来ない場合ありますが、ご要望の場合は一度ご相談下さい。