スタッフブログ

フレット交換(リフレット)/ Martin OOO-42

車や機械は点検整備をしなければ、故障して危険があったり、周辺に迷惑をかけてしまいかねないので、それはプロが交換を勧めれば交換した方が良いのですが、楽器の場合は全く自由です。

楽器屋に「これは、~…しなきゃダメですよ~。」等と言われたという話をよく聞きますが、持ち主が問題無ければ「~しなきゃダメ」等と言う事は絶対にありません。

この辺りは楽器に対するの考え方の違いですが、私の場合は「無理に修理しなくても…」と言うスタンスです。

修理屋なのに。

力木は剥がれていない方が私は音が良く感じますが、力木が剥がれていた方がボディ全体が響いて良く感じる、と言う人もいます。

トップ(表板、サウンドボード)が効率良く振動するにはサイドバックがしっかりしている事が条件ですが、バックの力木が剥がれていた方が弾いていて気持ちよく感じる場合もあるようです。

楽器の場合は、通り一遍等に「こう。」と決める事は、なかなか難しいと思っています。

力木(ブレイシング)はがれ接着 / Wash Burn D-46

では、その延長部分はどうやって圧力をかけるかと言いますと、外側からかけます、そうする事でジャッキの圧力も増す為、効率良く圧がかかります。

フレット交換(リフレット) / Ovation 6768

ロッド交換 / Gibson ES-335

ネック割れ修理とロッド交換します。

ロッド頭が折れた場合にロッドは交換せずに、中へ掘り込んで、通常より深い位置(奥まった位置)にロッドナットを取り付ける方法があるのですが、折れるほど締め込んだロッドにナットを取り付けてもほとんど締まらないでしょう。

仕上がりまでの間の画像が全く無いので、こちらで雰囲気をご想像下さい。

そこへナットを取り付けるだけでなく、そこから更にネックの修理をすることが前提であれば、ある程度有効な方法かもしれません。

但し、アジャスト出来るように修理できるか否かの判断があってからの方法と言えますし、方法によってはロッド交換とそれほど差が無い料金になります。

アッセンブリーは、お客様がご自身でとの事ですので、作業はここまで。

当方ではアコギと同様の内容でしかエレキはお預かり出来ない為、引き続き当方でやる場合、この先はエレキ専門のすごく上手い人に外注になります。

フレット交換 / Takamine DMP370NC N

クラシックギターのリフレット(フレット交換)です。

クラシックギターのリフレットは珍しいのですが、先日もやったばかりです。

「同じ修理が続く」あるあるです。

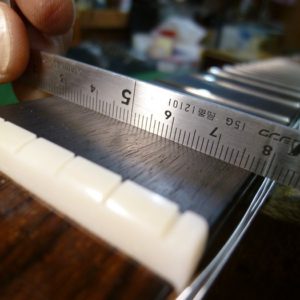

こちらのギターは、弦高が標準的ではあるのですが、弦高を低くする為に指板の歪みを無くしてネック(指板、フレット)の精度を上げる目的でリフレットします。

リフレットの際に気を付けなくてはならないのは、ネックの角度が十分であるか、十分でない場合もリフレットが可能か、どうやって可能にするかを考えて作業に入らなければやる意味の無いリフレットになってしまいます。

リフレットの際は、指板の調整がある事や第1フレットが交換前より高さが増す事が多く、そのままでは弦高が僅かですが上がりますので、弦高を下げられる余裕が無くてはなりません。

ブリッジプレート修正+リフレット / Gibson J-50

”弦交換” 関連では、ずいぶん前に、弦の巻き方でブログにした事がありますので、そちらもよろしければ。弦の巻き方

ボディの中の不具合は気づき難い上に、ほっといても演奏にはあまり関係ありませんが、良い事でもありませんので、ボディをタッピング(ドアノックの様に)して剥がれ音が気になる方は、ご予約下さい点検いたします。

※ 力木ハガレ等、ボディ内をホコリを掃除しないまま手を入れて、いじってしまうと接着に支障が出る事も考えられます。

コンプレッサー等を併用して確実にきれいにしましょう。

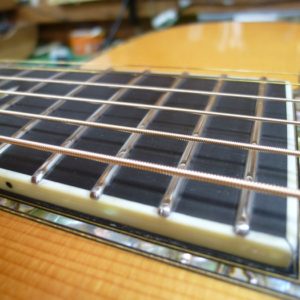

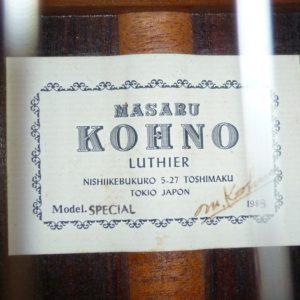

フレット交換 / Masaru Khono Special

クラシックギターのリフレット(指板修正、フレット交換、ナット交換、他調整)です。

よそでもきっとそうだと思いますが、クラシックのリフレットは珍しいです。

エレキやフォークギターの鉄弦は固く、特に高音弦側は小さなポイントで当たり続けて深く削れるので、いずれ交換が必要になります。

クラシックギターでも低音側の弦は金属が使われていますので、弾き手によってはフレットを交換する程減ってしまう事があります。

若しくはフレット交換が目的ではなく、指板修正が目的の場合があります。

今回は純粋にフレット交換ですが、その場合も新しいフレットを打つ前に指板調整をします。

※指板は調整上、フレットの並ぶ位置が真っすぐにつながる事と、指板の削れ等(押弦する部分)は無視した状態で平らに出来ていれば良いです。

エレキやフォークでは、指が当たる位置の指板が凹んでいるものやスキャロップした指板やキズ修正か何かでそこだけ凹んでいる指板を見ますが、修正する際は、こういった部分は無視します。

削り過ぎない事が鉄則です。

大昔、黒澤楽器のお茶の水駅前店でアルバイトしていた時代がありました。

昔の駅前店は、現在と違いアコースティックの店で、当時の黒澤の1番良いオールドを置いた店でした。(新大久保店になる前)

店に入って手前がフォークギター(+エレキ)そして店の奥側半分弱がクラシックギターのスペース、そこにはお金持ちのお客様や当時の常務や店長(山口さん)がいつも当時の私には難しい話をして盛り上がっておりました。

ただ、聞こえてくる声は、常務のでかい声ばかりですが、それでも色々勉強になりました。

そして製作家の方なんかも時折いらしていたのではないかと思いますが、澄雄先生(黒澤澄雄)以外知りませんでしたから、河野さんなどもいらしていたのかなと想像しますとなんともったいないことをしたと今更思ってしまいます。

一度、製作家の方とちょっとだけ周りに誰もいない時、話をして頂いたことがありましたが、誰だったんだろう。

当時は修理屋の今井さんが神様でしたから、製作家の方にはあんまり興味が無かった…。

ネック折れ修理(塗装修正無し) / Epiphone FV Bass

ネック折れ修理に関して、補強をしない理由など過去のブログで幾度となく書いていますので探してみて頂ければ幸いです。

こんなのや→ 大分前のブログ こんなのとか→ 割と最近のブログ

他にもありますので、よろしければ。

自慢では無いのですが、「またヒビが入ったぞ。」や「ぶつけてないのに折れたぞ。」等のクレームは一切無いのですが、もしかして、「やっぱ、補強無しじゃダメじゃん。」「やっぱもう頼めないな。」等、報告が無いまま見限った人はいないかと心配が無い訳ではありません。

修理後も以前と同じように扱っても全く問題無く使用できますが、万一全く何にも無いのに修理箇所にヒビが入ってしまった等があれば必ずご連絡下さい。

但しハードケースに入っていても転倒した際には、折れる事はよくありますので、ケースに入っていても倒れ無いよう気を付けてください。

そして、接着部分はとても強いので、倒れた際には接着部の隣から折れる事があります。

その場合は、接着部が再度折れたように見えます。

優しい方は、「とてもいいですよ!」等メールをいただく事もありますが、連絡は無くて当たり前ですので、便りが無いのは良い知らせ、だと思っています。

ですが、「皆川~ダメじゃん。」と思った場合は、必ずご連絡下さい。

よろしくお願いいたします。